かなり古い統計になりますが、厚生労働省「身体障がい児・者実態調査」(平成18年)によると、全国の聴覚障がい児は1万5,800人とされています。

かなり古い統計になりますが、厚生労働省「身体障がい児・者実態調査」(平成18年)によると、全国の聴覚障がい児は1万5,800人とされています。

乳幼児の健康診断における聴力検査で軽度難聴や片耳難聴などの発見が早い段階で発見できるようになりましたが、その後の進学についてなど、聴力を補うための支援は十分とはいえません。

補聴器の値段は数万円程度で、高額なものになると数十万円にもおよびます。また、居住地域の学校に難聴児を受け入れる学級がない場合、受け入れが可能な地域に転居する判断を迫られることもあります。

このように、難聴児を抱える家庭にとっては、経済的に大きな負担となっており、他の家庭より家計を圧迫している実態があります。

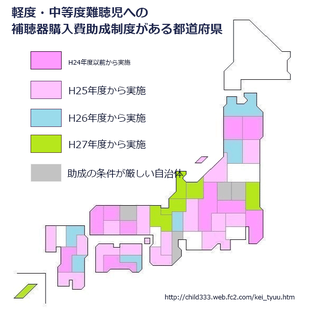

こうしたなか近年、地方自治体では、障がい者手帳の有無にかかわらず、必要な聴覚障がい児には補聴器購入費の補助を受けることができるようになっています。

軽度・中等度の難聴は、周りから聞こえているように見えますが、気づかれにくいため、音として聞こえていても、言葉として明瞭に聴こえていないため、そのままにしておくと、言葉の遅れや発音の誤りなど言語発達に支障をきたすといわれています。

したがって、早期に補聴器を装用することで、言語発達や、コミュニケーション能力を高めることができます。難聴児の聴力向上による言語の習得は、平等に学び生活する権利を手に入れることにつながります。そのためにも補聴器の助成金制度は重要な支援策といえます。また、字幕タブレット端末など授業の理解力をサポートする教材も併せて積極的に検討すべきです。

茨城県では平成27年4月から助成制度をスタート

現在日立市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児に対する補聴器の助成制度は行われていません。一人でも多くの子供たちに能力を十分に伸ばせる環境を作るために、補聴器等購入の助成制度の導入を図るべきです。

茨城県では、軽・中等度の難聴児に対する補聴器購入にたいして補助をする制度を、今年4月からスタートさせました。県と市がそれぞれ3分の1を補助する制度です。この制度を日立市が導入できれば、本人(家族)負担は3分の1となり、負担が大幅に軽減できます。

補聴器には5年という耐用年数があります。また、子供たちの成長によって耳の形に合わなくなる事もあります。特に、耳あて等は消耗品でもあり、耐用年数は3か月とかなり短めです。補助制度に、消耗品等についての柔軟な対応も必要です。

(このブログ記事は、日立市議会公明党の三代勝也市議の一般質問の内容をもとに掲載しました)