東京圏など大都市に住む高齢者に、本人の希望を前提として、元気なうちに地方へ移り住んでもらう。移住先では仕事や趣味などを通じて、地域に積極的に参画してもらう。医療や介護が必要になっても、そのまま安心して暮らしていける――。

東京圏など大都市に住む高齢者に、本人の希望を前提として、元気なうちに地方へ移り住んでもらう。移住先では仕事や趣味などを通じて、地域に積極的に参画してもらう。医療や介護が必要になっても、そのまま安心して暮らしていける――。

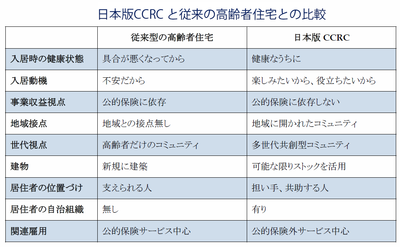

従来の高齢者住宅や介護施設と異なる、こうした施設や地域を、政府は「日本版CCRC(コンティニューイング・ケア・リタイアメント・コミュニティーの略称)」と呼び、具体的な内容や支援策を取りまとめ、遅くとも来年度中(2016年度中)にモデル事業を始める方針です。

CCRCは、直訳すると「継続したケアを提供する退職者のための地域共同体」となります。入居者は入居一時金と月額利用料をCCRCの運営者に支払うことで、生涯にわたって各種サービスを受けられます。最初は自立していた人が要介護状態になっても、月額利用料は原則的に変わらない仕組みです。

米国では、大学などが設立した非営利組織(NPO)が、医療機関や不動産会社などと連携して運営している。CCRCに入居した高齢者は、さまざまな生活支援を受けながら、大学で生涯学習の講座を受講するなど、老後の生活を楽しんでいます。現在、2000カ所のCCRCに約75万人が暮らしているといわれています。

内閣官房が昨年8月に行った「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」によると、都内で暮らす50代の男性の約5割、50代の女性と60代の男女の約3割が地方に移り住みたいと回答。日本版CCRCを導入することで、移住を希望する高齢者の“受け皿”となる体制を地方につくることができます。

特定の敷地内に高齢者だけが住んでいる米国のCCRCとは異なり、日本版では、移住した高齢者がボランティア活動などにも参加し、地域で暮らす若い人たちなどと交流しながら地域社会と共働できる環境を整える計画です。

居住者の住まいとしては、高齢者が元気なときから入居できるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の活用が考えられています。サ高住は全国に4871棟、15万6650戸に上っています(昨年8月の時点)。管轄する国土交通省と厚生労働省は今後10年間で、最終的に60万戸を整備する目標を掲げており、戸数は右肩上がりで増えています。

要介護状態になった場合は、外部の病院や介護事業所などからケアを受けられるようにし、安心して暮らせる体制も整備します。

「日本版CCRC構想」は、入居する高齢者の考え方において、従来の高齢者向け施設・住宅とは大きく異なっています。 第一点は、従来の高齢者施設等は、要介護状態になってからの入所・入居が通例であるのに対して、「日本版CCRC構想」では、高齢者は健康な段階から入居し、できる限り健康長寿を目指すことを基本としていまる。

「日本版CCRC構想」は、入居する高齢者の考え方において、従来の高齢者向け施設・住宅とは大きく異なっています。 第一点は、従来の高齢者施設等は、要介護状態になってからの入所・入居が通例であるのに対して、「日本版CCRC構想」では、高齢者は健康な段階から入居し、できる限り健康長寿を目指すことを基本としていまる。

このため、第二点として、従来の施設等では、あくまでもサービスの受け手として「受け身的な存在」であった高齢者が、「日本版CCRC構想」においては、地域の仕事や社会活動、生涯学習などの活動に積極的に参加する「主体的な存在」として位置付けられます。

第三点は、地域社会への開放性です。従来の施設等では、高齢者だけで居住しており、地域社会や子どもや若者などとの交流は限られていました。これに対して、「日本版CCRC構想」は、高齢者が地域社会に溶け込み、地元住民や子ども・若者などの多世代と交流・共働する「オープン型」の居住が基本となります。

そして、この「日本版CCRC構想」は大都市から地方への移住の受け皿として計画されていることに特徴があります。

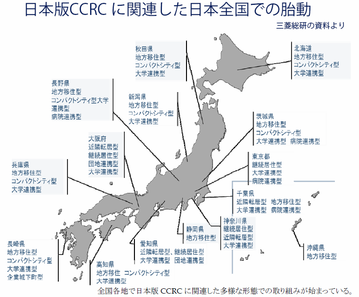

国は地方創世の「新型交付金」で、この「日本版CCRC」の整備について積極的に支援するとしています。

新潟県南魚沼市の「グローバル・ビレッジ構想」

国に先駆け、昨夏から「日本版CCRC」導入に動き出しているのが新潟県南魚沼市です。人口は約6万人。日本海側と太平洋側を結ぶ交通・物流の中継地で、観光(スキー、温泉)、食(コシヒカリ、地酒)などでも名が知れた地域です。

国に先駆け、昨夏から「日本版CCRC」導入に動き出しているのが新潟県南魚沼市です。人口は約6万人。日本海側と太平洋側を結ぶ交通・物流の中継地で、観光(スキー、温泉)、食(コシヒカリ、地酒)などでも名が知れた地域です。

豊富な地域資源を抱える同市がCCRCの核に据えるのが、南魚沼市内に本部を置く国際大学との連携です。国際大学は全ての授業を英語で行う私立の大学院大学で、学生約330人の8割以上が外国人。市などは来年度、大学周辺に200戸400人分の高齢者用の住まいを確保し、全国からの移住者を受け入れます。ここに留学生家族寮や英語保育園などを併設し、移住者が日常的に外国人と触れ合う国際色豊かなグローバル・ビレッジ(地球村)をつくり出す構想です。南魚沼市が描く移住者像は「いわゆる要介護予備軍ではなく、健康で意欲のある人材」(同市企画政策課)です。

井口一郎市長は「移住者に生きがいを持って地域で活躍してもらえれば、新しい消費が喚起され、雇用も生まれるはず。それはやがて若者たちの受け皿になる」と語っています。

参考:南魚沼市「グローバル・ビレッジ」参考資料(PDF)

参考:南魚沼市「グローバル・ビレッジ」参考資料(PDF)

栃木県那須町の「ゆいま~る那須」

また、栃木県那須町で株式会社が運営する「ゆいま~る那須」では、都市部などから移住した高齢者が、サ高住(サービス付高齢者住宅)に入居。敷地内に、日帰りで入浴介助などを受けることができる通所介護(デイサービス)事業所を併設し、介護サービスも提供されています。

また、栃木県那須町で株式会社が運営する「ゆいま~る那須」では、都市部などから移住した高齢者が、サ高住(サービス付高齢者住宅)に入居。敷地内に、日帰りで入浴介助などを受けることができる通所介護(デイサービス)事業所を併設し、介護サービスも提供されています。

同時に、医療機関とも連携し、日ごろの健康チェックから、在宅医療、みとりまで行えるようにしています。

また、「ゆいま~る那須」で生活する高齢者と近隣の地域住民が出資し、事業を運営する労働者の協同組合「ワーカーズコレクティブ」を通じて、高齢者は手作り工芸品の販売や菓子作りなどの仕事をすることもできます。地域住民と交流できる機会にもなっているのです。

参考:ゆいま~る那須のHP

参考:ゆいま~る那須のHP

政府は、こうした各地の取り組みを参考にしながら、日本社会の特性に適したCCRCのあり方を探り、民間企業や医療機関などに働きかけ、地方に移住する高齢者の居住環境の整備を進めていくことにしています。