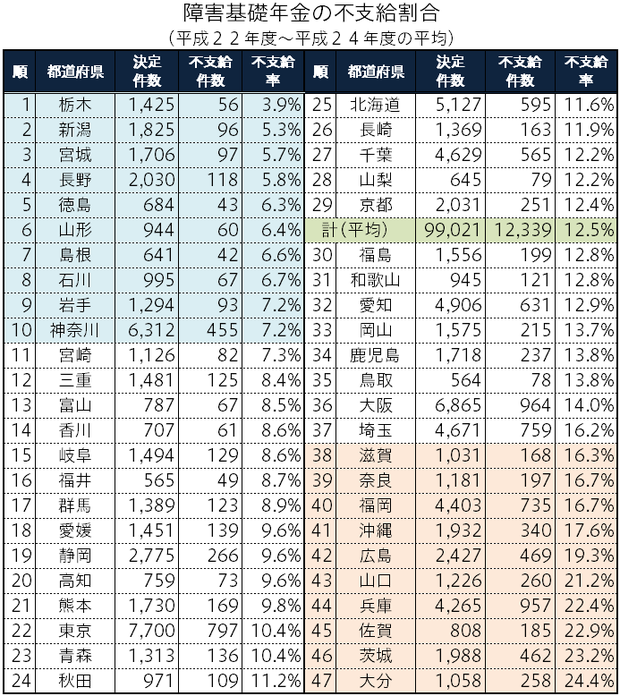

茨城県の不支給判定率は、全国ワースト2!

障害年金は、公的年金の加入者が病気やケガで一定以上の障がいを負った場合に支給され、約200万人が受給しています。障害者にとって、貴重な生きていく糧であり、障害年金を受給できるかどうかは大変大きな問題です。国の制度である以上、地域による格差は許されませんが、厚労省の調査によると、多くの障がい者が申請する障害基礎年金について、新規に申請して「不支給」と判定された割合が、都道府県間で最大6倍の開きがあることが分かっています。

さらに、障害基礎年金の更新時に支給を停止・減額された割合も、都道府県間の格差が最大11倍に上るとのデータが検討会で示されています。

同程度の障がいがあっても居住する地域によって、障害年金の支給の有無や受給額を決める障害等級の判定にバラツキがあることは看過できません。こんな不公平を改善するため、厚生労働省は専門家による検討会で、より客観的に判定できるようにするための新たな指針の作成を進めています。速やかに策定し、地域による格差の解消を急がなければならりません。

障害基礎年金の支給審査は、日本年金機構の都道府県事務センターが地元の医師(認定医)に委託して行っています。このため、同程度の障がいでも、個々の認定医の判断によって障害等級が異なる可能性は否定できません。

7月末の検討会で示された新たな指針案では、食事や買い物など日常生活に必要な能力を点数化した上で、その平均点と援助が必要な度合い(5段階評)を組み合わせて等級の目安を設定。病状や療養状況、生活環境などの要素についても考慮すべき事柄を例示して「○級の可能性を検討」などと記載することになります。

厚労省は今月中にも指針案のパブリック・コメント(意見公募)を開始し、年内にも正式決定したい考えです。

認定医の判断がまちまちにならないように、分かりやすい表現にするとともに、認定医向けの研修会を実施するなど周知の方法も工夫する必要があります。また、新指針で地域格差が解消されるか、検証する仕組みも必要です。

ただ、認定の基準が厳しい都道府県に引っ張られて、全体的に厳格化されてはなりません。関係者の意見を十分に踏まえ、判定を均霑化する実効性のある新指針にしてほしい強く望みます。

参考:等級判定のガイドライン(案)について(厚生労働省)

参考:等級判定のガイドライン(案)について(厚生労働省)

障害年金、栃木県で認められるような人が、茨城では認められない?

かねてから障害者年金の認定について、「栃木県で認められるような人が、茨城では認められない」との相談を伺うことがありました。たしかに、厚労省が公表したデータによると、栃木県は不支給率が3.9%と日本一低かったのに比べ、茨城県は23.2%と全国でも2番目の高さでした。まさに、噂として流布していたことが、本当だったということです。

また、障害年金の支給条件に官民に格差があり、「公務員優遇」が半世紀にわたって続いていたことも明らかになっています。自営業者らの国民年金と会社員向けの厚生年金では、障害のもとになった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」がいつかを、受給者が証明しなくてはなりません。一方、共済年金に加入する国家公務員と一部の地方公務員は、本人の申告だけで申請が認められています。

こうした不公平な官民格差は関係省令の違いが原因で、半世紀以上続いてきたとみられています。民間も公務員と同じ取り扱いであれば、より多くの人が障害年金を受け取れていた可能性があるのです。

居住地域や加入制度によって障害年金を受け取ったり、受け取れなかったりするのは、法の下の平等に反します。国は早急に格差解消を図るべきです。