在宅医療には、患者が必要な時に医師を呼ぶ「往診」と、医師が定期的に患者宅を訪れる「訪問診療」があります。厚生労働省は、来年(2016年)4月をめどに在宅医療を専門に行う診療所の設置を認める方針を決めました。高齢者に、住み慣れた地域で医療や介護などを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の担い手の広がりに期待が集まっています。

在宅医療には、患者が必要な時に医師を呼ぶ「往診」と、医師が定期的に患者宅を訪れる「訪問診療」があります。厚生労働省は、来年(2016年)4月をめどに在宅医療を専門に行う診療所の設置を認める方針を決めました。高齢者に、住み慣れた地域で医療や介護などを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の担い手の広がりに期待が集まっています。

公明党は長年、在宅医療や介護の充実を掲げ、現場の医療機関や患者らの意見を受け止めるとともに、地域包括ケアシステムの充実に向けた提言なども発表してきました。

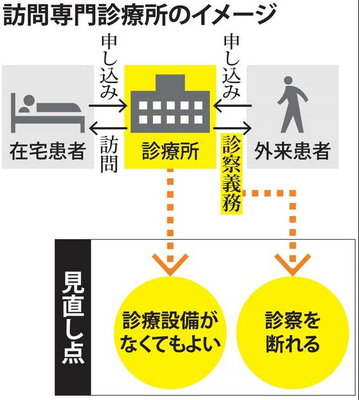

医療機関は、外来患者をえり好みせず診察する義務があり、外来患者を受け入れながら在宅医療を行っています。医療機関を開設する際には、一定の広さの診察室や医療機器などを設置して外来患者を受け入れられる体制を確保しなければなりません。

これに対して、新たに認められる訪問専門診療所は、外来用の設備がなくても開業でき、在宅医療に専念できる。今後、既存の医療機関と共に専門診療所が在宅医療を担えば、患者にとっては、自宅や介護施設で治療を受けやすい環境が整備されるはずです。

訪問医療専門の診療所が求められる背景は、高齢化が進み、在宅での医療や介護を必要とする人が増えているからです。厚労省の調べでは、在宅患者の85%以上が要介護状態の高齢者で、外来で病院に行くことは難しいのが現状です。内閣府調査でも、自宅での介護を希望する高齢者は多い。

一方、訪問診療を実施している医療機関は約2万8000カ所(厚労省調べ)あるが、そのうちの7割は規模の小さい診療所で、対応に限界があります。首都圏など都市部で近い将来、高齢者数が増加して医師不足への懸念も指摘される中、在宅医療の体制整備が求められていたのです。

今後の課題は、施設を持たずに車と携帯電話だけで営業する不安定な体制や、利益の上がりやすい軽傷患者だけを選んで診察するようなケースが指摘されており、専門診療所の質をしっかり確保することが重要です。今後、中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)で運用方法などを検討することになっています。