12月14日、将来世代の年金の給付水準を確保するため、年金額改定ルールの見直しなどを盛り込んだ年金制度改革法案が参議院で採決され、可決成立しました。

今回の年金制度改革法案の議論でも、制度への不安をあおる言動がみられました。「年金カット法案」などというレッテル貼りが民進党や共産党など野党から行われ、それに一部マスコミが加担する中で、国民への誤ったメッセージが流されました。しかし、日本の年金制度は、将来にわたり安心の制度であることは変わっていませんし、事実、今も約4000万人の方にきちんと年金が支払われています。

公的年金は、現役世代が納める保険料を今の年金受給者への給付に充てる“世代間の仕送り”で成り立っています。しかし、年金を受け取る高齢者が増え、支え手である現役人口が減る少子高齢社会においては、全ての世代が負担を分かち合わなければ年金財政は成り立ちません。現在、年金を受給している人は、若い世代=働き盛りの世代によって自分の年金が賄われていることを感謝すべきです。年金が際限なく物価レベルに合わせて上がっていくという考え方を少し見直す必要もあるかもしれません。

2004年の年金制度改革では、保険料の上限を決めて17年度まで段階的に引き上げ、現役世代の負担を増やす一方、高齢者の年金額を調整(抑制)するための「マクロ経済スライド」が導入されました。これは、物価や現役世代の賃金が上昇して年金額がプラス改定になる場合にのみ、その伸びを本来よりも低く抑えるものです。

この改革で政府は、サラリーマンと専業主婦というモデル世帯の夫婦の年金額(支給開始時点)が、現役世代の平均手取り収入額の何%かを示す「所得代替率」を、約100年間にわたって「50%以上」にすると法律に明記されました。それが実現可能かを確認する財政検証を5年ごとに行うこととしました。

直近の14年の検証でも、経済が再生して女性や高齢者の労働参加が進むことで、所得代替率50%以上が確保されるとの見通しが示されました。

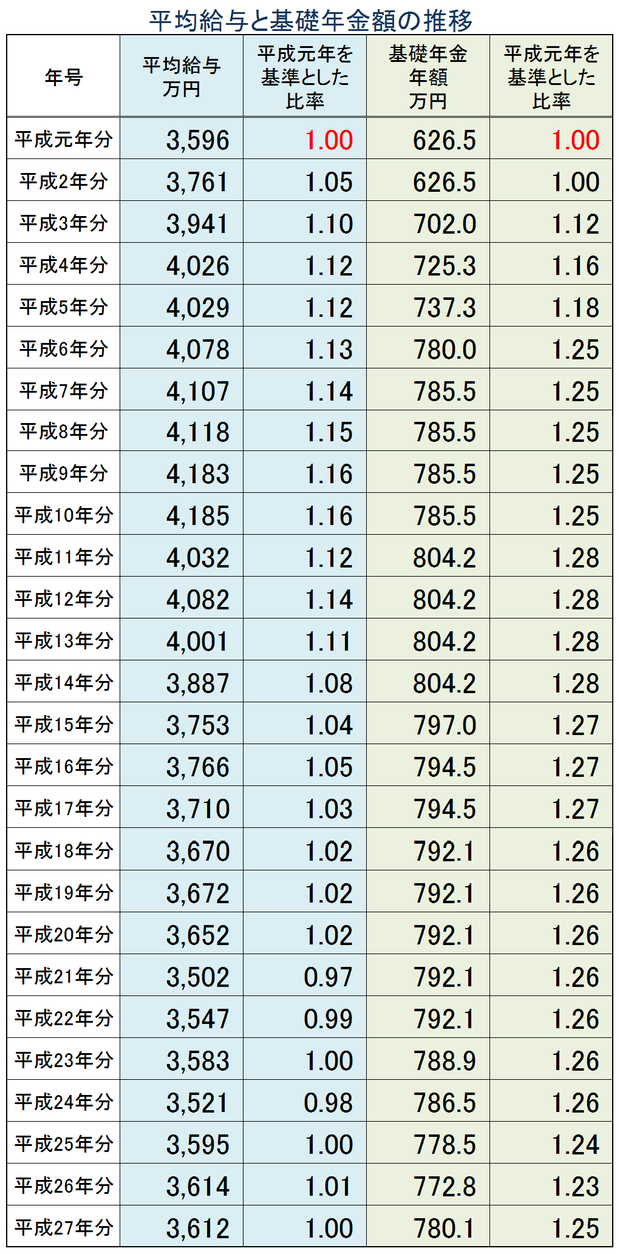

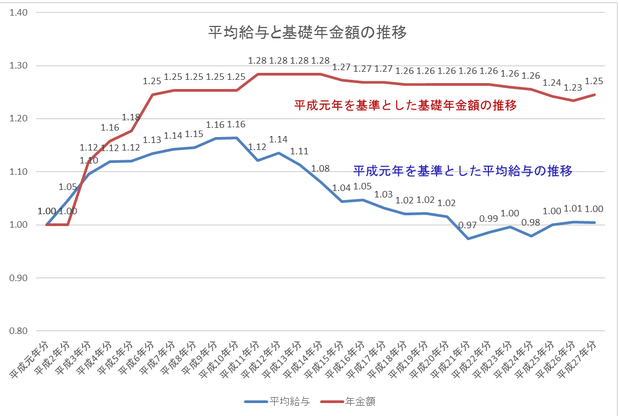

戦後日本が初めて経験した10年以上に及ぶデフレ(物価の持続的下落)は、年金制度に大きな課題を投げ掛けました。現役世代が納める保険料は上がってきた一方で、高齢世代の年金額の伸びを抑制するマクロ経済スライドは15年度を除いて発動できなかったのです。物価や賃金が下がるデフレ下では年金がプラス改定にならず、予定していた給付の抑制は将来に先送りされる形になりました。

また、2000~02年度に物価が下がったものの年金額は特例的に維持され、15年度に解消されるまで本来より高い水準の年金給付が続きました。

しかも、08年からのリーマン・ショックの影響などで現役世代の賃金水準(負担能力)が下がったにもかかわらず、それに見合った年金額に下げることができませんでした。

その結果、年金の給付水準が想定より高止まりしているのが現状です。04年度に現役世代の平均手取り収入額の59.3%だった年金給付の水準(所得代替率)は、本来段階的に抑えていくはずだったのに、14年度時点で62.7%まで逆に上昇してしまったのです。特に、全加入者に共通している基礎年金部分については、現在の年金給付の水準が本来より1割程度高くなっており、将来世代が受け取る水準が1割程度低下する見通しであることが明らかになりました。

年金は決められた財源(保険料収入、国の負担分、積立金)を「その時点での給付」と「将来の給付」で分け合っています。現在の給付水準が高いということは将来の給付を“先食い”している状態であり、将来の高齢者の給付水準低下を招いてしまいます。

そもそも少子高齢化が進み、子や孫の世代が受け取る年金給付の水準が今の高齢者より低下することが見込まれています。そうした中で、今後、物価や賃金が下がるような不測の事態が生じた場合に、将来世代の給付水準がこれ以上、低下するようなことがあってはなりません。今回の見直しは、こうした万が一の事態への“備え”を設けるものです。

具体的には「マクロ経済スライドの強化」と「物価連動から賃金連動へ強化」の二つの見直しを行いました。

年金は毎年、物価や現役世代の賃金の変動を反映して給付額を改定します。マクロ経済スライドは、物価・賃金が上昇して年金額がプラス改定になる場合にのみ、少子高齢化に合わせて給付の伸びを本来よりも低く抑える仕組みです。

物価や賃金が下がり、年金額が伸びないデフレ下では、マクロ経済スライドが発動されず、給付の抑制は先送りされます。

これが続くと将来の高齢者の給付水準が一層、低下してしまう恐れがあります。そこで今回の見直しでは、今まで通りデフレ下ではマクロ経済スライドによる給付の抑制を行わないという配慮措置を維持しながら、デフレ時に見送った抑制分を翌年度以降に繰り越し、物価・賃金が上昇して年金額も増える景気回復期に、繰り越し分も含めて年金額の伸びを抑える調整を行うこととしました。

ただ、この仕組みを実施しても、現在受け取っている年金の額面が前年度より減ること、絶対にないのです。この調整は18年度から導入されます。

年金額は、現役世代の保険料により支えられているため、賃金水準に連動すべきものです。しかし、現行の年金額改定ルールには例外があります。「物価が上がって賃金が下がれば年金額は据え置き」「物価の下落以上に賃金が下がれば物価に合わせて改定」という決まりです。今回の見直しでは、いずれも21年度から賃金変動に見合った年金額とするよう改めます。

現役世代の賃金が下がるような社会全体が苦しい不測の経済状況になった場合には、年金もそれに見合った給付額にするようにして、現役世代と高齢世代で“痛み”を分かち合おうということです。これを行わないと、現役世代にとっては、賃金の低下に加えて将来受け取る年金の水準も下がるという“ダブルパンチ”になってしまいます。

賃金変動に見合った年金額とする新改定ルールについて、民進党などは“年金カット”と批判していますが、新ルールを導入しても物価や賃金が上昇していれば年金額は下がりません。事実、自公連立政権では賃上げが実現しています。今後も賃金上昇へ政策を総動員することは大前提です。

一方、民進党などは、特に目立った賃金下落が続いた過去10年間のデータに新ルールを当てはめた独自試算を根拠に“年金カット”と批判しています。これは、今後、賃金が下がり続けると決め付けて「年金が減る」と不安をあおっているようなものです。あまりに無責任で的外れな批判だと言わざるを得ません。10年連続賃金が下がるような経済状況をそもそも想定することはいかがなものでしょうか?

また、仮に賃金が下がって年金額が下がる事態になっても、年金受給者の生活への影響を最小限に抑えるため、新ルールが導入される21年度に先立って、19年10月には低所得・低年金の人に対する年最大6万円の福祉的給付が始まります。

マクロ経済スライドについても民進党は「将来年金カット」と批判していますが、そもそもマクロ経済スライドは、現役世代の保険料負担増と同時に04年改革で、すでに導入されていた施策です。

マクロ経済スライドについて、民主党政権下の12年には当時の岡田克也副総理(前民進党代表)が、国会答弁の中で「今の改革の根幹だ。もっと高く評価すべきだった」と述べ、その意義を認めています。さらに「物価が上がった下がったに関係なく(給付の抑制を)やっていけるような仕組みを議論すべき」とも答弁し、給付の抑制の先送りを回避する必要性を指摘しています。

今回の見直しは、これらの発言の趣旨にも沿った内容です。民進党の批判は、こうした過去の発言と矛盾しており、到底、国民の理解を得られません。