7月25日、政府は新たな「自殺総合対策大綱」を決定しました。公明党の推進で2006年に成立した自殺対策基本法に基づき、2007年に策定された国の自殺対策の指針である大綱は、5年ごとに見直しが行われ、今回で2回目となります。

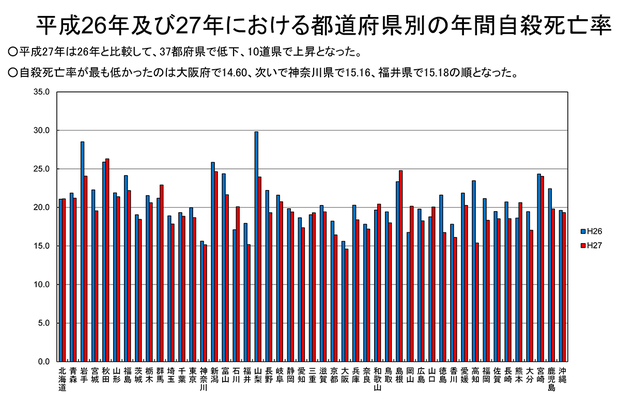

新大綱では、人口10万人当たりの自殺者数である「自殺死亡率」を、今後10年間で30%以上減らすという数値目標を掲げました。

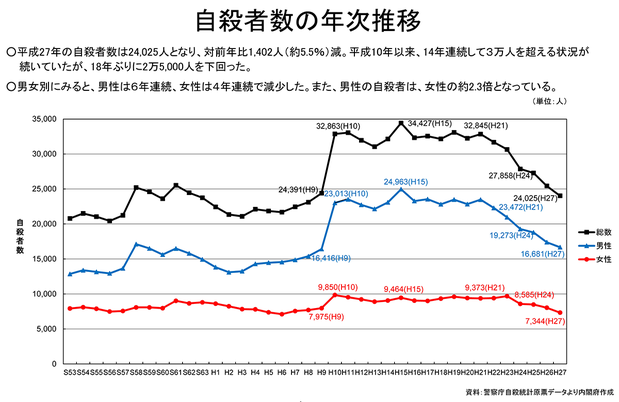

年間自殺者数は2009年から7年連続で減少し、2016年には2万1897人と22年ぶりに2万2千人を下回りました。

しかし、残念ながら日本の自殺死亡率は18.5人(2015年)と、主要先進7カ国(G7)の中で最も高いのが現実です。

新大綱の数値目標を達成すると、日本の自殺死亡率は他の先進国の平均である13.0人に下がります。そのためには年間自殺者数を1万6千人以下にする必要があります。高く見える数値目標自体、政府の危機感の表れではあるが、現状を考えると達成は容易ではありません。

特に深刻なのは、若い世代です。2017年版の自殺対策白書によると、15歳から39歳までの死因の第1位を「自殺」が占めます。そこで、新大綱では若者に焦点を当てた対策を新たに打ち出しました。

10代に多い、いじめを原因とする自殺を防止するため、学校での「SOSの出し方教育」を行い、相談しやすい環境をつくります。女性については、産後うつによる自殺が多いことから、育児の悩みを抱える母親への相談、支援態勢の強化を盛り込みました。同時に、電通の新入社員による過労自殺を受け、長時間労働の是正などの対策を促進します。

新大綱では、自殺に至らないための「介入」の必要性も指摘しています。例えばカナダでは、自殺を考えるほど思い詰める人の相談を受け付ける「いのちの電話」は逆探知も可能で、「死にたい」と電話を切った人の居場所を突き止め、警察と看護師が自殺を防ぐ緊急介入を行うこともあるといいます。

相談窓口の充実に加え、自殺の危険が高い人を救うための態勢整備も急ぐ必要があります。

かけがえのない多くの命が日々、自殺に追い込まれている状況を何としても変えなければなりません。