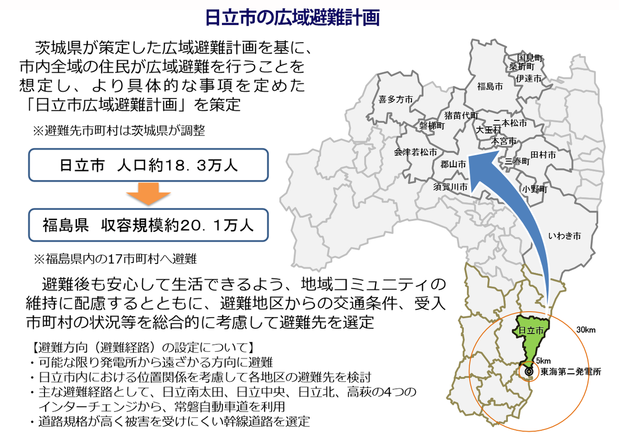

8月3日、東海第2原発の過酷事故に備え、日立市は全市民約18万3000人の避難先として計画している福島県の17市町村との間で、広域避難に関する協定を締結しました。17市町村は、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、須賀川市、喜多方市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、磐梯町、猪苗代町、三春町、小野町です。原発事故を巡り、県外自治体と協定を締結するのは笠間市に次いで二例目となります。

日立市は、市南部地域が東海第2原発から5キロ圏の予防防護措置区域(PAZ)にかかり、それ以外の地域も原発からおおむね30キロ圏の緊急防護措置区域(UPZ)に入ります。UPZの自治体には広域避難計画の策定が義務付けられており、日立市は年度内の計画策定完成を目指しています。

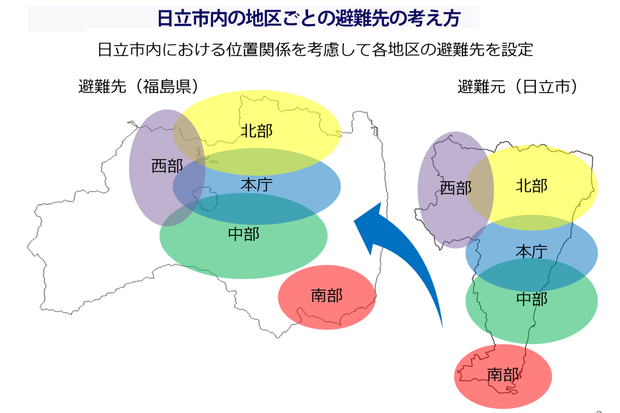

18万人の日立市民は、原発の過酷事故が発生した際は、国や県の指示を受けて、まずは5キロ圏内PAZの市民の方々に避難することになります。自家用車や県が手配するバスを使って、主に高速道路を通り、避難中継所(避難先の集合場所)を目指し、避難中継所で避難所の案内をすることとしています。避難中継所は、福島県内の17市町村に1箇所ずつ設置され、駐車場の広い大きい施設が想定されます。

冬季に積雪があった場合などは、避難時の安全を優先に、茨城・福島両県と協議し、除雪して避難するか、別の避難先に避難する ことになります。

日立市では、来週から23のコミュニティの関係者を避難先の集合場所となる避難中継所へ案内することを予定しています。実際の避難経路を通り、避難中継所に向かう流れを体験して、広域避難について認知度を高め、意見も伺いたいと日立市では考えています。

その上で、年内には広域避難計画の素案をまとめ、23のコミュニティ単位で住民説明会を開くことを予定しています。今年度内には、広域避難計画を策定したいと考えています。

協定は全10条。広域避難の期間を原則一カ月とすることや、避難者の汚染検査(スクリーニング)と除染は茨城県が実施することなどと定められています。

福島県郡山市での協定締結式に出席した日立市の小川春樹市長は「原子力災害はあってはならないが、万が一へ備える必要がある。お願いを快く受け入れていただいたことを、市民に伝えたい」とあいさつ。計画の実効性を確保するため、今後は市内23コミュニティごとに、避難先を視察してもらう考えを示しました。

最多の約4万3000人を受け入れるとした郡山市の品川萬里市長は「市内の施設の収容力を改めて集計する」とバックアップを約束する一方で「北西へ風が吹いていると、放射性物質が飛ぶ方へ避難することになる。風向き次第でどこへ避難するか検討した方がいい」と懸念を示しました。

◆進まぬ避難計画の実効化 避難協定は30キロ圏内で半数以下

東海第2原発から半径30キロ圏には、14市町村に96万人が暮らしています。過酷事故が発生した時、各自治体は住民を円滑に避難させるため、避難所運営に必要な物資の提供や受け入れ期間などを、避難先となる自治体と取り決める協定を結ぶ計画です。しかし、町内避難の大子を除く13市町村のうち、締結に至ったのは未だに5市村だけです。

水戸市は昨年8月に県内9市町と計10人が避難する協定を結びました。残る17万人の避難先となる栃木、群馬、千葉、埼玉、4県の約30市町村とは未締結のままです。市の担当者は「大枠は固まってきたが、まだ調整がついていない部分がある」として、年内の締結を目指しています。

大洗町と常陸大宮市は、県が示した県外避難先との話し合いを続けています。大洗町の担当者は「避難計画の策定に合わせ、来年3月までには結べるようにしたい」と話しています。