7月4日、首都圏にある唯一の原子力発電所・東海第2原発は、安全対策が国の新規制基準に適合しているとして事実上、原子力規制員会の審査に合格しました。

今後は、メルトダウンなどの過酷事故が発生した場合の周辺住民の避難体制の整備が、運転再開に向けての大きな課題となります。東海第2原発の周辺では、原発事故の際、体が不自由な要支援者を避難させるための車が確保できないことから茨城県は原則、放射線防護対策を施した病院や施設などに「屋内退避」させることを全国で初めて決めました。

原発事故の際、国は、原発から5キロ圏内に住む要支援者を原則、直ちに避難させるとしていて、すでに再稼働した原発がある地域では、車いすやストレッチャーを乗せられる特殊な車を数十台確保しています。

しかし、東海第2原発の場合、防災対策が求められる原発から30キロ圏内の住民は96万人と全国最多となっています。茨城県の調査によると、5キロ圏内には車いすやストレッチャーが必要な要支援者が1000人から1500人いて、避難には1000台近くの車が必要とみられています。こうした車両や支援する要員を確保できる見通しは立っていません。

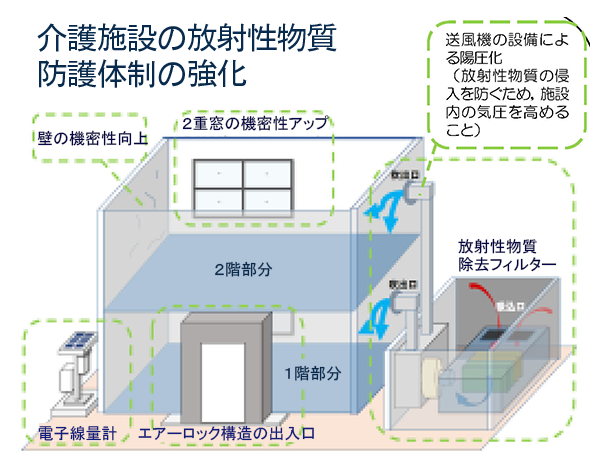

また、一斉に避難した場合、深刻な渋滞のおそれがあるため県は原則、放射性物質を通さないフィルターを設置するなどの放射線防護対策を施した病院や社会福祉施設などに「屋内退避」させることを全国で初めて決定しました。

茨城県では、今年度までに国の補助金50億円近くかけて、屋内退避に使われる25の施設に防護対策を施すことにしていて、今後、さらに範囲を広げて、対策を講ずる計画です。

要支援者を「屋内退避」させることに決めたことについて茨城県の原子力防災調整監はNHKの取材に対して、「実際に事故が起きた際には車を手配するのに時間がかかるので、その場にとどまってもらうための施設の整備が重要だ」との認識を示したうえで、「避難したときに渋滞などが起こり、長時間かかってしまった場合、健康上のリスクが高まるなど問題になるので、実効性のある安全対策の構築に向け、検討を進めていきたい」と語っています。