きょう5月12日は「母の日」。公明党は“お母さん”の応援団として、母子に寄り添い、出産・育児や教育などの施策充実に全力を注いできました。ここでは、暮らしを支える主な施策についてまとめてみました。

育児・子育てのサポートを手厚く

■児童手当を拡充

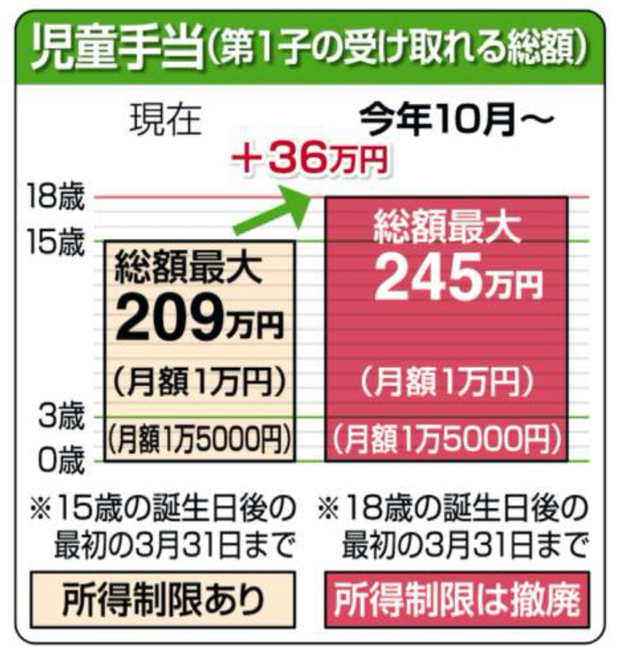

児童手当は公明党が粘り強く訴え、創設・拡充をリードしてきました。今年10月分の支給から所得制限を撤廃し、支給期間を現行の中学3年生までから高校3年生(高校生年代)まで延長。第3子以降は月3万円に増額されます。

■出産一時金50万円に増額

出産にかかる経済的な負担を軽減する出産育児一時金。1994年に30万円でスタートした支給額は、出産費用が年々増加傾向にある実態を踏まえて増額を重ね、2023年には50万円にまで引き上げました。

■妊娠期から伴走支援

妊娠から出産・子育てまで一貫してサポート――。妊婦や子育て家庭の悩みに応じて必要な支援につなぐ「伴走型の相談支援」と妊娠・出産時に計10万円相当を支給する「経済的支援」をセットで実施する自治体向けの交付金を創設しました。

■産後ケア使いやすく

出産後の女性は育児疲れや睡眠不足などで心身が不調に陥るケースが少なくありません。産後の母親と乳児を対象に心身のケアや育児相談などを行い、きめ細かく支える「産後ケア」は約8割の自治体にまで取り組みが拡大(22年度時点)。所得制限のない利用料の減免支援も実現しました。

■全国にネウボラ整備

妊娠・出産から育児まで切れ目なく支援する子育て世代包括支援センター(日本版ネウボラ)の全国的な整備を進めました。改正法の施行により、今年4月から「こども家庭センター」として、相談支援の強化などが図られています。

■誰でも通園制度創設

親が就労していなくても生後半年から3歳未満の子どもを保育所などに預けられる「こども誰でも通園制度」。2026年度の本格実施に向け、今年度は約150の市区町村で試行事業が行われる予定です。育児で孤立しやすい未就園児の母親らをサポートします。

■幼児教育・保育

認可保育所などの利用料が2019年10月から無料になりました。対象は3~5歳児(就学前の3年間)の全世帯、0~2歳児の住民税非課税世帯です。認可外施設や幼稚園の預かり保育も補助額に上限を設けて無償化されています。

安心の医療・医療負担の軽減

■子ども医療費助成

子どもの医療費助成は、公明党の国会・地方議員の連携で拡充してきました。今では全市区町村で実施され、高校3年生までを対象とするところは全体の約7割にまで広がっています。

■高額療養費制度

収入に応じて医療機関や薬局で1カ月間に支払う窓口負担の上限を定めた「高額療養費制度」の改善を進め、窓口での立て替え払いを不要に。2015年の見直しでは、70歳未満の中低所得者の上限額引き下げが実りました。

■女性特有のがん無料検診

乳がんや子宮頸がんの早期発見へ、2009年度から検診無料クーポンが全市区町村で配布されています。14年度には郵送や電話などで個別に受診を呼び掛ける勧奨・再勧奨(コール・リコール)もスタートしました。

■不妊治療への保険適用拡大

2022年4月より、不妊治療の保険適用範囲が拡大され、体外受精や人工授精などの基本治療が保険診療となりました。これにより、医療機関の窓口での負担額は原則3割となりました。

■妊婦健診の公費助成

妊婦健診の費用は、自治体が助成しています。妊娠が確定したら自治体の窓口に妊娠の届出を行い、母子手帳と一緒に「妊婦健康診査費用補助券」などの補助券を受け取ります。令和2年4月時点で全ての市区町村で、妊婦健診が14回以上助成(金額は市長村によって差があります)されています。

教育の負担軽減、教育を受ける機会の拡大

■私立高校の学費無償化

年収590万円未満の世帯を対象に、私立高校の年間授業料の平均額(約40万円)まで国の就学支援金の上限を引き上げる形で実質無償化を実現。先行して実施している東京都と大阪府では所得制限をなくし、独自に対象を広げています。

■大学など高等教育の無償化推進

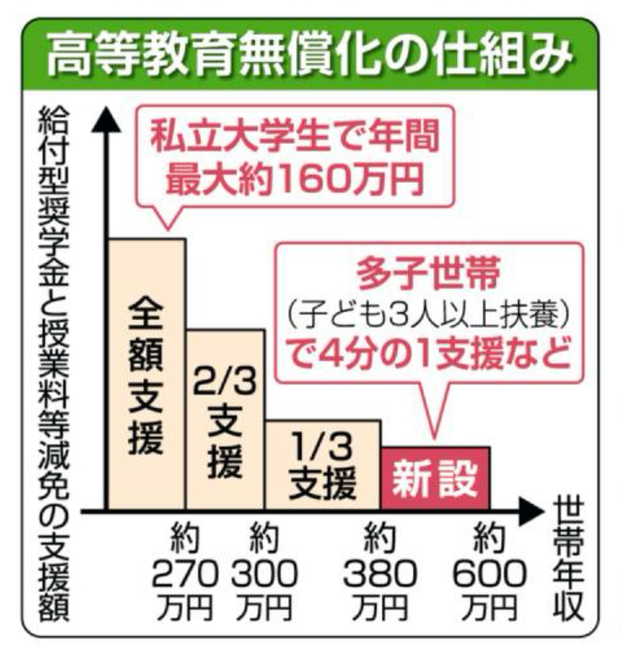

希望すれば誰もが大学など高等教育を受けられる社会の実現をめざし、授業料などの減免と給付型奨学金をセットで行う負担軽減策を実施。今年4月から多子世帯と私立学校の理工農系学生の中間所得層(世帯年収約600万円)にも対象を拡大しました。

■小中学校の給食費負担軽減

日本農業新聞の調査によれば、令和4年度に無償化を実施した自治体は、小中学校 の給食を実施する全国約1600市区町村の約3割に当たる451に上っています。東京都は都内区市町村の給食費無償化に対して、費用の半額を補助する事業をスタートしました。東京23区ではすべての区が給食費の無償化を行う予定です。

こうした支援策の充実は、とても重要な施策であり、これからも重点的に進めるべきです。ただ事業の主体が国であったり、地方自治体であったり、全体の方向性が不明確であることが気になります。

先日、ある自治体の首長が、SNSに次のように発言をしていました。

「子育て支援政策において過激なチキンレースが勃発しており、これに勝利した自治体だけが生き残れるという歪んだ都市間競争はいかがなものかと感じています。生まれてから高校生までの子育てや教育に係る経費の軽減や無償化など、ベースとなる施策については国が責任を持って実施していただき、それ以上のことは各自治体の個性や特徴で施策が展開されるべきではないかと、個人的には感じているところです」(取意)。まさに、偽らざる感想です。

財源も含めて、国の責任を持った方向性の明示が必要です。

慶応大学の井手英策教授が、これが自著『幸福の増税論』のなかで「ベーシックサービス」を提唱しています。医療・介護・教育・障害者福祉、これらの誰もが必要とする/しうるサービスをベーシックサービスと定義し、所得制限をつけず、すべての人たちに給付する。つまり、幼稚園や保育園、大学、医療、介護、障害者福祉、すべてを無償化するという提案です。その財源を消費税や所得税などの引き上げでまかない、負担増とサービスの給付が均衡する仕組み作りです。

母の日に、もっともっと全国のお母さん方が幸せな生活を送れるような社会を作るため、大局観にたった議論をするべきでしょう。