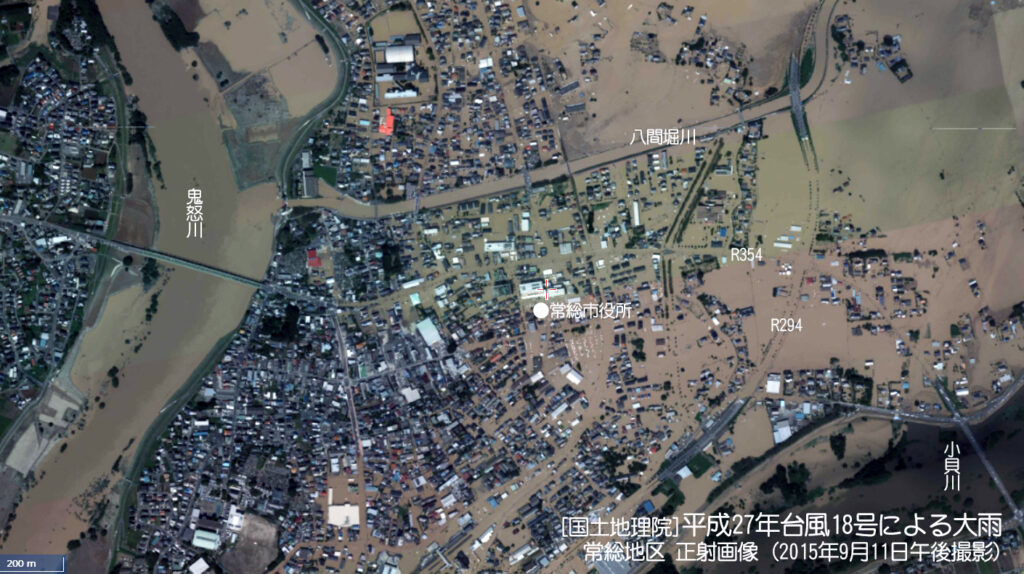

2015年9月9日に台風18号が接近し、前線の影響で「関東・東北豪雨」と呼ばれる記録的な大雨となりました。翌10日、茨城県常総市三坂町で鬼怒川の堤防が決壊し、市域の約3分の1にあたる広さが浸水。4,000人を超える方がヘリやボートで救助され、生活・生業・コミュニティに深い爪痕を残しました。市の検証報告や学会報告でも「広域・長期の浸水」「多数の救助」「避難の遅れ」が明確に整理されており、この出来事が地域防災の考え方を押し進めた転機であったことは間違いありません。

1.「事前の行動計画化」-マイタイムラインの普及と啓発

教訓の第1は「事前の行動計画化」です。国交省下館河川事務所は2016年、気象・水位情報の段階に応じて“いつ・どこへ・どう動くか”を時系列に描く個別避難計画「マイ・タイムライン」を提唱しました。作って終わりではなく、家族構成や通院・介護、通勤経路の変化にあわせて見直す「生きた計画」として扱うこと、そして水位・気象・避難情報をこまめに取りに行く姿勢が要となります。県も住民向けの作成支援を進めており、講習会でのリーダー育成や地域単位のワークショップは、当事者意識を高める実践の場になっています。私自身も講習の現場では「自分は大丈夫」を捨て、迷いを減らす“手順化”の価値を強調してきました。

2.「広域避難」と「災害弱者対策」

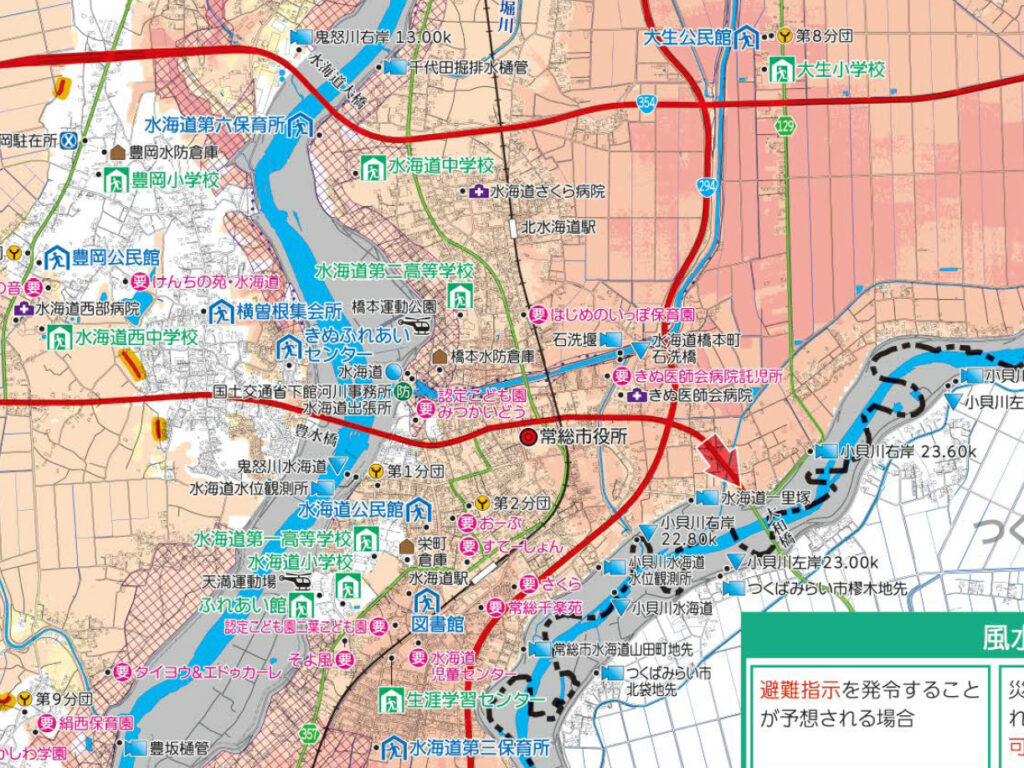

第2は「広域避難の具体化」です。直近のNHKの分析では、茨城県内で延べ488か所の避難施設が洪水の浸水想定区域に位置し、そのうち111か所は「指定緊急避難場所」でした。五霞町では町内の全11か所、境町は約86%、下妻市は約49%、古河市は約47%が該当するなど、河川沿い自治体の地理的制約は現実としてあります。こうした地域では“市内で完結しない避難”=広域避難を前提とした運用設計が不可欠で、県主導の調整と住民への徹底周知が求められる――という専門家の指摘は、まさに現場感覚と合致します。

常総市も浸水想定内の避難所は原則開設しない方針を打ち出し、つくば市・坂東市など周辺13市町との広域避難協定で、市外避難先への受け入れルートを整えています。実効性の鍵は、平時から“誰が・どの交通手段で・どの順で・どの施設へ”を具体に落とし、輸送・受入の合同訓練まで回すことです。

また、広域避難体制の整備とともに、深刻な課題となっているのは、高齢者や障がい者、様々な疾病を抱えている方々、いわゆる災害弱者の避難体制整備です。地域のどのような災害弱者が存在するのか事前の状況をどのように把握するのか、どのようにして避難所に避難させるのか(誰がどのようにして)という具体的な避難方法、どのような避難所を確保する必要があるのか、などなど働き盛りの人口が減る中で、災害弱者の避難体制整備は重要です。

3.避難所運営力の強化

第3に「避難所の運営力」です。水害は“長く・広く”人を動かします。開設判断の基準、開設しない施設の明示(大雨時は初動から開設しない指定避難所の運用など)、受け入れフロー、ゾーニングとプライバシー確保、衛生・トイレ・食の確保、要配慮者の優先動線と情報連携――この一連の手順は、平時の“紙と訓練”でしか磨けません。国の最新ガイドラインは、パーティションや段ボールベッド、トイレカー・キッチンカーの活用、協定のモデル様式にまで踏み込んでおり、自治体マニュアルの改定も進んでいます。学校施設を避難所とする場合は「上階・屋上への縦避難」「受変電設備の高所化」など施設側の改修も同時並行で進めると、運営の自由度が大きく増します。

避難所の在り方は年々アップデートされており、特に「TKB(トイレ・キッチン・ベッド)」――トイレの衛生確保、温かい食事の提供と栄養バランスや食中毒対策、睡眠スペースの確保による健康維持――が重要な課題とされています。これらを改善するためには、避難者一人ひとりの意識だけでなく、行政による災害用トイレや簡易ベッドの早期提供、避難所のパーティーションテントの充実など快適で安全な生活環境の整備が欠かせません。こうした視点を盛り込んだ避難所運営計画を、地域が行政と一緒に作り上げていかなければなりません。

また、県や市町村の備蓄品の整備内容、管理、配布などの体制にも、地域住民が積極的に関与していくことが望まれます。

さらに、常総市をはじめ県内には多くの外国人住民が暮らしており、多様な文化背景を持つ人々に安全に避難してもらうための仕組みづくりも課題です。災害情報や避難所のルールを多言語で周知することはもちろん、避難所では食文化・生活習慣の違いを尊重し、互いに安心して過ごせる環境づくりが求められます。ピクトグラムやイラストを使った案内表示、ボランティア通訳の配置、ハラール食やアレルギー対応食の確保などを進め、異文化共生の場としての避難所運営は大きな課題です。

4.防災情報の伝達手段の迅速化・多重化

そして第4点目が「防災情報の伝達手段の迅速化・多重化」です。Jアラートによる瞬時の広域伝達、Lアラート経由のテレビ・携帯・各種メディアへの一斉情報共有、防災行政無線・防災メール・コミュニティFM・戸別受信機・掲示板・SNS・見回りなど、伝達経路を重層化するほど“最後の一人”に届く確率は上がります。住民側の“取りにいく力”を支える仕組みとしては、国交省「川の防災情報」での地点登録、自治体LINE・アプリのプッシュ通知も有効です。単一経路に依存せず、停電・回線断を想定したアナログ併用がポイントです。

2015年の常総水害は、堤防という“線”の破綻が市民生活の“面”に及ぶことを、私たちに厳しく教えました。だからこそ、①一人ひとりのマイ・タイムライン、②市境を越える広域避難、③住民本位の避難所運営、④迅速化・多重化した情報伝達――この四つを地に足の着いた形で更新し続けることが、次の十年の実効です。記憶を継承するだけでなく、手順と設備と訓練に変えていく。その歩みを止めないことを、地域の仲間と共にあらためて誓いたいと思います。

参考にした主な資料(抜粋)

・常総市「鬼怒川堤防決壊災害検証報告書」https://www.city.joso.lg.jp/data/doc/1674176111_doc_6_0.pdf

・常総市「地域防災計画」

https://www.city.joso.lg.jp/data/doc/1743052633_doc_28_0.pdf

・国道交通省鬼怒川堤防調査委員会「鬼怒川堤防調査委員会報告書」https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000643703.pdf

・茨城県「マイ・タイムラインを作ろう」https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/bousaikiki/bousai/bousaitaisaku/my-timeline-top.html

・内閣府・自治体の避難所運営ガイドライン(設備・運営・様式の最新動向)https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/index.html?utm_source=chatgpt.com