11月5日、衆議院で行われた高市早苗総理にとって初めての代表質問は、国民の目が注がれる中で、まさに「政治の信頼」を問う舞台となりました。

公明党の斉藤鉄夫代表が発した言葉には、長く続く「政治とカネ」の問題に対する国民の怒りと失望、そしてそれでもなお政治を正すという決意が込められていました。

政治とカネの「決着済み」という虚構

高市総理は総裁選の最中、「政治資金パーティーを巡る不記載問題はすでに決着済み」と言い切りました。しかし、その後も元秘書の略式起訴や還流再開を求めた幹部名の法廷での露見、さらには検察審査会による「不起訴不当」議決など、次々と新たな火種が生まれています。

これを「みそぎ済み」と片付けてしまう姿勢は、政治家としての説明責任を放棄したに等しく、国民の信頼を著しく損ねるものでしょう。

民主主義の根幹は「説明責任」と「透明性」にあります。国民が政治に疑念を抱いたままでは、健全な政治の土台は崩れ、社会の信頼関係も壊れていきます。総理には、逃げずに、明確な言葉で真相を語る責任があります。

改革の先送りが生む不信の連鎖

自民党と維新の会が交わした連立政権合意書では、「政党の資金調達の在り方について協議体を設け、総裁任期中に結論を出す」との曖昧な文言が記されました。

しかし、これは本来、すでに前国会で結論を出すべき課題だったはずです。再び「検討」や「議論」を口実にした先送りは、国民の政治不信を一層深める結果となるでしょう。

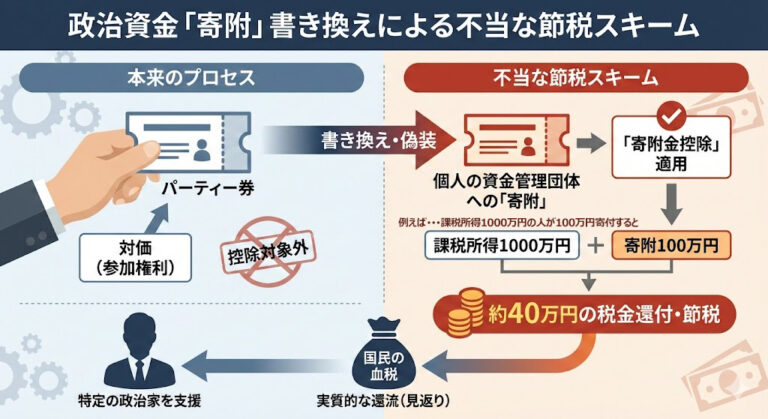

公明党や国民民主党は、政治資金の透明化や、寄付の受け口を党本部と県連に限定するなど、具体的な改革案を提示しています。今こそ、こうした実効性のある提案を受け止め、抜本的な政治改革に踏み出すべき時です。

「政治とカネ」の問題を、またもや「次の国会」に持ち越すことがあってはなりません。

民主主義を蝕む「定数削減」の裏側

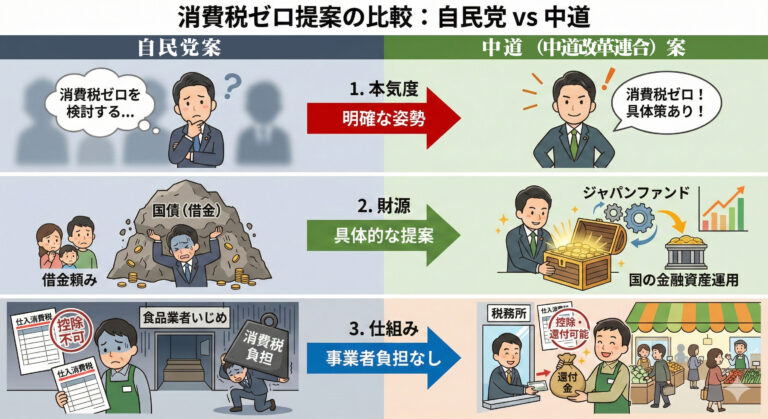

さらに、連立合意書には「衆院議員定数の1割削減を目指す」との記載もあります。表向きは「政治改革」「身を切る改革」と聞こえが良いですが、その中身を見れば、比例代表の削減が念頭にあると指摘されています。

小選挙区制と比例代表制の比率は、導入当初に「3対2」という大きな議論を経て決められたものです。比例区を一方的に削ることは、多様な民意を排除し、少数意見を切り捨てることに直結します。それは「効率的な政治」ではなく、「独善的な政治」への道です。

民主主義の本質は、多様な意見が尊重され、異なる立場が共に議論できることにあります。数の力で制度をねじ曲げるようなやり方は、民主主義の破壊そのものです。選挙制度の改正は、与党だけで決めるべきことではなく、すべての政党と国民が時間をかけて合意を築くべき課題です。

真の改革を拒む高市自民党の惰性

高市政権の船出は、保守と改革の間で大きく揺れています。自民党は長年の支配構造の中で「改革」を口にしながら、結局のところ自己防衛を優先してきました。政治資金の闇も、制度改革の歪みも、その惰性の結果にほかなりません。

いま必要なのは、政治家が自らに厳しく、国民の前に正直であることです。「身を切る」覚悟とは、議席の数を削ることではなく、自らの特権としがらみを断ち切る勇気のことです。

高市総理には、保守政治の慣習に流されず、本当の意味での政治改革を断行する決断を求めたいと思います。

この日の斉藤代表の質問は、単なる野党の批判ではなく、与党の一角としての「良心の声」でした。国民の信頼を取り戻す政治をつくるためには、厳しい言葉を恐れず、誠実な説明と行動で応えるしかありません。

高市政権がその覚悟を持てるかどうか――日本の政治の信頼回復は、ここから試されています。

衆議院・斉藤鉄夫公明党代表の代表質問(2025/11/6)

首相は、総裁選中に、政治資金パーティーを巡る収支報告書への不記載問題に関して、「すでに決着済み」と発言した。しかし、みそぎが済んだと言われる国政選挙後に、元政策秘書が略式起訴されたり、還流再開を求めた幹部名が法廷で明らかになったり、検察審査会の議決により、「不起訴不当」として再捜査が始まるなど、新たな問題が起きている。国民に対してどう説明するのか。

また、企業・団体献金に関して、自民・維新の連立政権合意書には、「政党の資金調達の在り方について議論する協議体」を設置し、総裁の任期中に結論を得るとしか書かれていない。

そもそも、先の通常国会で結論を出すことが期限だったはずであり、これ以上の先送りは、国民の政治への不信を増大させるだけだ。

公明党は、国民民主党とともに、政治資金の透明性の確保と、寄付の受け口を党本部と県連に絞るなどの規制強化を提案している。「政治とカネ」の問題を今国会中に決着させるため、高市首相の決断を求めたい。

自民・維新の連立政権合意には、今国会で衆院の議員定数の1割削減をめざすと記載された。まず、公明党は定数削減の議論には反対しない。

しかし、現在の衆院の定数は、現行の選挙制度を導入した際、民意を集約する小選挙区と、幅広い民意を反映する比例区のバランスが大きな議論となり、最終的に3対2の割合を決めた経緯がある。定数を削減するならば、この理念、比率を守るべきだ。比例区のみの削減という声も聞くが、それは、多様性を排除し、少数の民意は切り捨てても構わないという考えで、民主主義の破壊にほかならない。

そもそも選挙制度の改正は、民主主義の根幹に関わることであり、選挙制度協議会において、与野党で丁寧な意見交換を続けている重たい課題だ。政治活動の共通のルールで、当然のことながら、政権与党だけで決めるのではなく、各党の幅広い合意が必要と考える。