2011年12月政府(民主党野田政権)は、国際競争力のある産業を育成する「国際戦略総合特区」に、茨城県とつくば市、筑波大が共同申請していた「つくば国際戦略総合特区」を含む全国7地域を指定しました。「つくば特区」は研究機関の集積を生かし、次世代がん治療(BNCT)や生活支援ロボット、藻類バイオマス、ナノテク拠点を構築など4分野の研究開発により、新産業創出を目指す構想です。日本の医療やエネルギー、産業振興を牽引する役割が大いに期待されています。

2011年12月政府(民主党野田政権)は、国際競争力のある産業を育成する「国際戦略総合特区」に、茨城県とつくば市、筑波大が共同申請していた「つくば国際戦略総合特区」を含む全国7地域を指定しました。「つくば特区」は研究機関の集積を生かし、次世代がん治療(BNCT)や生活支援ロボット、藻類バイオマス、ナノテク拠点を構築など4分野の研究開発により、新産業創出を目指す構想です。日本の医療やエネルギー、産業振興を牽引する役割が大いに期待されています。

しかし、この「つくば特区」に対する国の財政支援が本年度(平成24年度)、要望額19億4千万円に対し、約1割の2億円にとどまっています。民主党政権が「新成長戦略の柱」に据え政治主導で導入した「つくば特区」構想ですが、公債発行特例法案の成立が遅れたことに加え、「政権交代で各省庁が様子見をしている」との指摘もあり、自公政権でも積極的な推進が望まれています。

井手よしひろ県議らのヒアリングによると、平成24年度の財政支援19億4000万円を、昨年3月までに国へ要望しました。次世代がん治療「BNCT」の装置開発費2億円が7月に配分されてました。文科省関連の“筑波大学への国立大学法人運営費交付金”関連の8億5000万円については、今月中にも内示される見込みです。

しかし、生活支援ロボットやナノテク関連の7億3000万円は、財務省からゼロ査定を受けてしまいました。特に、生活支援ロボットの開発推進は、独立行政法人産業技術総合研究所が当たっていますが、財務省は「独立行政法人の運営費に総合特区推進費は認められない」との立場で、NEDOなどの既存の予算内でしか事業が展開できないような状況です。

実はこうした状況は、「つくば特区」だけの状況ではありません。内閣府の総合特区推進調整費の本年度予算138億円のうち、これまでに執行されたのはわずか7.9%の10億9000万円。国際戦略総合特区に指定された全国7地域のうち、予算が認められたのは「つくば特区」の2億円と「京浜特区」の4億5300万円余りの2箇所のみ。残り5地域は全く予算0の状況です。

そもそも民主党政権での“政治主導”の名の下に、官邸主導でスタートしたこの特区構想。自公政権への政権交代で、もう一度仕切り直しが迫られています。

1月9日、井手よしひろ県議ら公明党県議団は、県の担当者と共に公明党の山口那津男代表を訪ね、「つくば特区」構想の実現を強くアピールしました。16日には、地元の市原市長や筑波大学関係者が各省庁を訪問し、「つくば特区」予算確保の要望活動を行う予定です。

(2013/1/12更新)内閣府は、つくば国際戦略総合特区の第2次調整費として、約8億5000万円の要望に対し、約7億2250万円の内示を決定したことが分かりました。

今回の内示の内訳は、いずれも“国立大学運営費補助金”で、BNCT関連が約8570万円、藻類バイオマス関連が約4億1490万円、つくばグローバル・イノベーション機構が約2億2180万円、となっています。

井手県議ら公明党の要望活動も奏功したものと考えられます。

地域限定で規制を緩和し、予算や税制の面でも優遇し、国際競争力のある産業を育てようと、2011年12月に、当時の民主党・野田佳彦首相が指定した全国7地域の一つ。

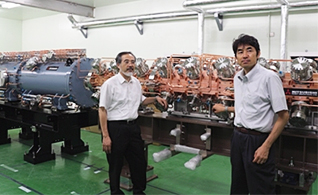

筑波大と筑波研究学園都市の研究機関、県、つくば市が連携し(1)次世代がん治療「BNCT」(2)生活支援ロボット(3)藻類バイオマスエネルギー(4)世界的ナノテク拠点、の先導4事業に取り組み、5年以内に目に見える成果を上げると目標を掲げている。(写真はBNCTの治療装置の核となる小型量子線加速器)

参考:「つくば国際戦略総合特区」のホームページ

参考:「つくば国際戦略総合特区」のホームページ