自公連立政権が進めてきた経済政策により生まれつつある好循環の波を、全国の隅々に行き渡らせていかなければなりません。そのためには、地域活性化に向けた取り組みを、さらに強化することが求められています。

昨年11月、地方創生の理念を盛り込んだ「まち・ひと・しごと創生法(創生法)」と地域活性化に取り組む自治体を国が一体的に支援する「地域再生法改正法」が成立しました。急激な人口減少で疲弊する地方の深刻な課題を克服し、東京一極集中の是正などによって地方での雇用創出を進め、地域経済に元気を取り戻すための重要な法律であり、公明党も成立に全力を挙げました。

今後の日本の経済成長の鍵は、公共交通、飲食業など生産と消費が地域で完結する“地産地消型”市場であり、国内総生産(GDP)の約7割を占める「ローカル経済圏」であるといわれています。地方創生を進めれば、ローカル経済圏の活性化につなげていくことができます。

創生法は、国と自治体が2015年度から5年間で取り組む人口減少対策や地域活性化に向けた具体策に加え、20年時点の達成目標を盛り込んだ「総合戦略」を策定することを明記しています。政府は国の総合戦略を取りまとめて閣議決定するとともに、各地の実情に即した「地方版総合戦略」をつくる努力義務を都道府県と市町村に課しています。地方版総合戦略については15年度中に作成するよう求め、16年度から地方創生政策を本格的に始動させることになります。

1月6日、茨城県は橋本昌知事を本部長とする「茨城県まち・ひと・しごと創生本部」を立ち上げます。連立与党が掲げる地方創生の具体策として、政府が人口減少問題を克服する総合戦略と地域活性化策を柱とする総額3兆5000億円の経済対策を閣議決定したことを受けものです。茨城県独自の「総合戦略」や「人口ビジョン」の策定を急ぎ、1月中にも国の補正予算を踏まえた先行事業を決定する方針です。

茨城県への人の流れや雇用創出につながる事業をいかに打ち出し、地域の活性化の結びつけるかが課題です。

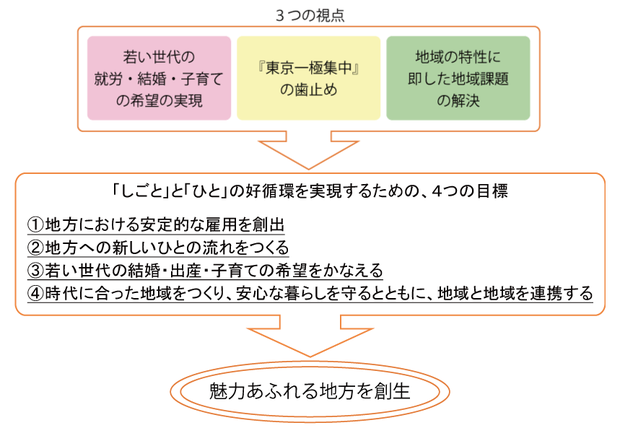

国の総合戦略は、地方での安定した雇用創出、地方への人の流れをつくる、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、時代にあった地域をつくるが四つの柱。2015年度からの5カ年計画で、それぞれ2020年時点の数値目標を掲げています。

国の目標値と本県の指標を比較すると、女性が生涯に産む子どもの数を推計した合計特殊出生率の目標を全国平均1.8としたのに対し、茨城県は1.42(2013年)。東京圏と地方との間の転出・転入者数をそれぞれ約41万人で均衡させる目標では、茨城県は転出者3万3890人、転入者2万7416人と6474人の転出超過になっています。

全国3兆円を目標とした訪日外国人の旅行消費額は、本県は59億7000万円。さらに、地元大学への進学割合の目標は全国平均36%に対し本県24.0%、若者就業率の目標は全国平均78%に対し本県62.1%(2012年)と開きがあります。

有識者でつくる「日本創成会議」は昨年5月、2040年までに20~30代の若い女性が半分以下に減り、人口も1万人を割る可能性があるる「消滅可能性都市」は全国896市区町村に上るとの試算を発表し、県内18市町村もこれに含まれています。

茨城創生本部は県内の人口動向や産業実態などを踏まえ、2015年度から5カ年計画の「県版総合戦略」を策定する方針です。併せて、人口動向や将来人口推計の分析を基に中長期的な将来展望を提示する予定です。

政府の数値目標達成へ向けた県の具体的取り組みとしては、つくばを拠点とする生活支援ロボット産業の育成、サイクリングロードを軸とした地域活性化、道の駅を核とした拠点づくり支援、農水産物の輸出促進などが検討されます。

県は産学官に労働団体、金融機関関係者を加えた「有識者会議」を近く創生本部内に設置、体制を整えます。