6月1日、衆院平和安全法制特別委員会での公明党・遠山清彦議員の安倍晋三首相への質問を通して、自衛隊のPKO活動についてまとめてみたいと思います。

6月1日、衆院平和安全法制特別委員会での公明党・遠山清彦議員の安倍晋三首相への質問を通して、自衛隊のPKO活動についてまとめてみたいと思います。

日本の平和と安全を守るためには、国際社会への貢献という視点も重要です。そこに自衛隊の国連平和維持活動・PKO活動があります。日本は国際社会の一員ですので、国際社会全体が平和になることというのは大きく言えば、日本の国家安全保障にもつながります。

例えば、南スーダンに派遣されている自衛隊員の活動は、直接日本を守っているというよりも、国際社会の一員として国連が決議を出して決めた活動の一参加者として貢献をするという活動です。そういう国際社会の平和と安定のために、自衛隊が活動する範囲を大きく広げました。

ここで確認しなければならいことは、日本が、ほかの国がその国自身を守るために行う戦争に参加すること、これは絶対にあり得ないということです。日本の平和と、安全保障に直接関わりのない武力紛争に日本が参加することも許されません。また、戦闘を目的とした、それも相手が国家や、国家に準ずる集団=ゲリラ組織などと、戦闘目的で国連の活動をすることもありません。

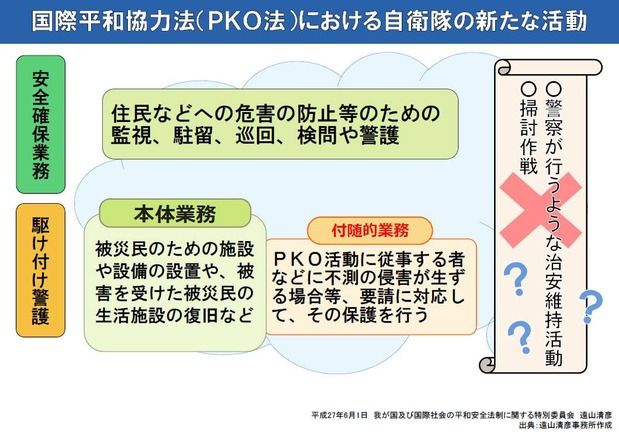

こうした視点を前提に遠山議員は、今回の「平和安全法制」関連法案の中で、PKO協力法を改正する目的について「これまでの日本のPKOの実績を踏まえて国連を中心とした国際平和のための努力への積極的貢献を強化するため」と指摘しました。法改正により自衛隊の任務が増えることから、自衛隊員の安全確保の重要性を強調しました。

さらに、PKO協力法改正で自衛隊員のリスクが高まるとの批判に対し、PKO協力法の参加5原則は改正でも変わらず、そのため自衛隊のリスクはもともと極小化されていることを強調しました。PKO参加5原則は、停戦合意や紛争当事者のPKO派遣同意などを基礎にしているため、武力紛争に巻き込まれるリスクは想定されていません。

(1)紛争当事者間の停戦合意の成立

(2)紛争当事者のPKO派遣への同意

(3)PKOの中立性の確保

(4)(1)~(3)のいずれかが満たされない場合には、部隊を撤収

(5)武器の使用は、要員の生命防護のための必要最小限度のものを基本

さらに、遠山議員は、PKO協力法に新たに追加される自衛隊の安全確保業務について「正確に理解されずいろいろな主張がされてきた」と指摘。その上で政府に業務内容をただしました。

中谷防衛相は「安全確保業務は犯人の捜査や逮捕など現地の警察が行うような治安維持活動とは異なる」と明言。さらに、安全確保業務における武器の使用について、要員の生命防護のために認められた武器使用(自己保存型)に加え、新たに任務遂行型の武器使用も可能となったものの、「相手に危害を与える射撃は(正当防衛と緊急避難の場合に)限定されており、いわゆるせん滅作戦のようなものはできない」と強調しました。

これに関し遠山氏はPKO参加5原則の下での武器使用は、国と国との武力紛争として行われる「武力の行使」とは別物であり、武器使用が武力行使にエスカレートすることはないことも確認しました。