12月県議会に向け、地方財源の確保に関する意見書(要望書)を国に提出する準備を急いでいます。

11月1日に、財務省が発表した4~9月の一般会計税収は前年同期比4.8%減の15兆9525億円でした。4~9月で前年実績を下回るのはリーマン・ショック後の2009年度以来、なんと7年ぶりになります。あの民主党政権下でもありませんでした。今後、円高に伴う企業業績の悪化で法人税収が伸び悩めば、16年度の税収は当初の見積もりを下回る可能性がでてきました。

国の税収はここ数カ月、前年割れする事態が続いています。中でも円高と原油安に伴う輸入減で、消費税は6.9%減の4兆3076億円でした。法人税はあらかじめ納め過ぎた企業への大口の還付金が発生し、前年同期の半分程度の3135億円にとどまっています。

財務省は「還付金という変動要因を除けば、法人税収は前年度並みだ」と強調していますが、足元では円高の影響により輸出企業を中心として業績が悪化していることも事実。今後の法人税収は落ち込み、年間の税収も当初見込んだ57兆6000億円に達しない可能性が出てきました。

このため政府は16年度第3次補正予算案を編成し、税収見通しを下方修正する方向で検討しています。税収減をカバーするため、低金利で国債の利払い費が減った分を充てるとみられています。

今年8、9月には北海道などで台風被害が発生。復旧費用は予備費などで賄えるか検討しているものの、3次補正で計上する可能性もあります。財務省は歳出を必要最小限に抑えたい考えです。

そこで急浮上したのが、地方財源のカットです。

地方創生が叫ばれ、県や市町村が責任をもって人口減少や少子高齢化など、福祉・医療・教育・地域振興・雇用・防災や災害復興などに取り組むためには、その基盤となる安定的な財源の確保が不可欠です。まして、茨城県では、東日本大震災の復興や関東・東北豪雨被害からの復旧など、喫緊の課題が目白押しです。

このような中、財務省は地方の基金(一定の目的のための積立金)の残高が回復基調であることなどを理由に、地方財政計画の見直しを行い、地方交付税をカットしようという動きがあります。現在、財務省が見直しを行おうとしている金額は、全国ベースで約8兆円規模(歳出特別枠4500億円、地方創生関連1兆円、投資的経費5.4兆円など)となります。その内、たとえ1兆円が削減対象となると、茨城県内の影響は県分で100億円、市町村分で100億円程度と莫大な金額になってしまいます。

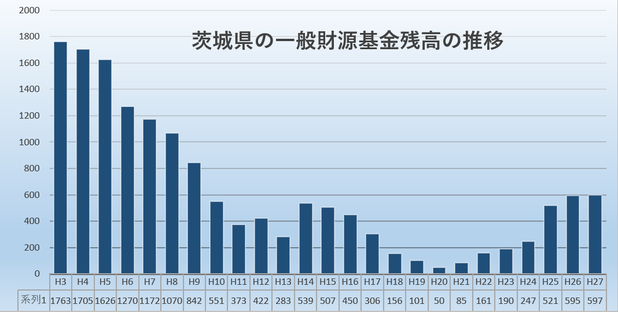

確かに、茨城県でもがん対策のために新たな基金を創設するなど、基金の残高は増加しています。しかし、これはリーマンショック後の最悪期と比べて増えているだけであり、ピーク時(平成3年1763億円)の3分の1にも回復していません(平成29年見込み597億円)。

社会保障関連費や地方創生の取り組みになど地方財政の需要は拡大しています。基金は不測の事態に備えて重要な政策の財源を担保するものです。昨年閣議決定された骨太方針2015も踏まえ、地方財源の総額は適切に確保されるべきです。

こうした視点を盛り込んで、県議会最大会派のいばらき自民とも連携し、国の来年度予算案がまとまる前、12月県議会冒頭に茨城県議会から意見書を国に提出したいと考えています。