12月2日、「休眠預金」を民間の公益活動に活用できるようにする「休日民預金活用法」が成立しました。

休眠預金とは、銀行や郵貯などの金融機関の口座で、10年以上出し入れがない口座預金、貯金をいいます。この休眠預金は、いつでも預金者から申出があれば引き出すことができます。時効による消失などはありません。しかし、制度上は 金融機関の収入として算入されています。

毎年1000億円ほどが新らたに休眠預金となっており、 このうち500億円程度は払い戻しの求めがなく、毎年休眠預金の総額は増え続けています。

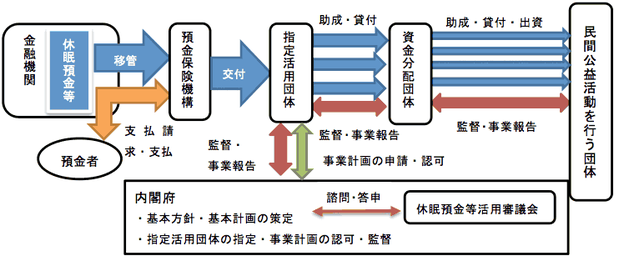

今回制定された法律では、この休眠預金を金融機関から預金保険機構に移管し、政府が指定した団体などを通して、公益性の高い民間事業への貸付金や出資金として活用できるようにします。具体的な活用先としては、子どもの貧困対策や地域活性化といった活動に取り組むNPOなどが想定されています。こうした事業を後押しすることは、支えあう社会づくりを進める上で大きな意義があります。

今後の課題は、休眠預金活用時の透明性の確保です。とりわけ、預金の活用先の選定基準づくりや、その預金が適正に活用できているかのチェック体制の整備が重要です。当然、預金者の資金を使うからには、その事業の成果も厳しくに思われます。来年から、内閣府の審議会で詳細な制度設計が始める予定です。

国民に対して積極的に情報を公開して、広く意見を聞きながら制度の信頼性を高めていく必要があります。

一方、国民の理解を深めるための努力も不可欠です。「本人の知らないうちに、勝手に預金が取り上げられる」と誤解している人も少なくありません。今回の法律施行後も預金者が返還を求めれば預金は確実に払い戻されます。

さらに、 休眠預金となることをできるだけ抑える工夫が不足しています。休眠預金を既に活用しているイギリスや韓国では、休眠口座の存在を個人が気軽に調べられるオンラインシステムが導入されています。日本でも検討課題の一つとなります。

休眠預金が増加する要因として、口座解約や払い戻し手続きの困難さが指摘されています。こうした点も改善に向けた議論を進めていくべきです。