6月3日、井手よしひろ県議は日立市内で、街頭での県議会報告を行いました。今回の報告では動物愛護の推進、県北芸術祭の継続開催などとともに、茨城の成長戦略について訴えました。

6月3日、井手よしひろ県議は日立市内で、街頭での県議会報告を行いました。今回の報告では動物愛護の推進、県北芸術祭の継続開催などとともに、茨城の成長戦略について訴えました。

我が国の経済は、アベノミクスの着実な推進によって、20年近く続いたデフレ状況を転換し、雇用・所得環境が大きく改善しました。茨城県の有効求人倍率は、全国平均の1.48には及ばないものの1.43で全国26番目の数値となっています。女性や高齢者の労働参加も拡大しています。

一方で、世界経済の不透明感が消えない中、個人消費は持ち直しの動きが続いているものの、いまだ力強さに欠ける面もあり、県内における景気回復は実感に乏しいところです。

教育こそ持続可能な社会基盤

このような状況を踏まえて、私たち県議会公明党は、中長期的な展望に立って、未来を担う子どもたちをはじめ、一人ひとりの持てる可能性を大きく開いていくことが、日本の潜在的な成長力を引き出すカギ、茨城の更なる成長のカギであるとの考えのもと、大胆な「人への投資」を成長戦略の柱として主張してきました。そこで今日は、一人ひとりの活躍を後押しする教育・人材育成に力点をおいた、県議会公明党の取り組みについて報告させて頂きます。

私たちは、「教育こそ持続可能な社会の基盤」と捉え、幼児教育の無償化、義務教育の充実強化をはじめ、誰もが家庭の経済事情に左右されることなく、希望する質の高い教育を受けられる社会を展望し、教育費の負担軽減に取り組むともに、生涯教育など、学び直しの機会を充実させてきました。

具体的に公明党は、幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであるとの考えのもと、幼児教育の無償化に向けて全力で働き掛けてきました。国において、自民ととの連立政権を発足させる際に交わした合意文書に「幼児教育の無償化への取り組みを財源を確保しながら進める」と明記させました。2014度以降、幼児教育無償化の範囲が段階的に拡大されて来た中で、この度の政府の骨太の方針に、幼児教育・保育の早期無償化が明記され、今後は政府の政策として幼児教育の無償化をすることになっています。

また、子どもの可能性を最大限開花させる基盤づくりとして、教員が子どもと向き合う時間を確保し、より効果的な教育が行われるよう、小学校での専科指導推進のための体制の強化やICT環境の整備を進めてまいりました。さらに不登校児童生徒や高校中退者等の様々な課題を抱える子どもたちの、個々の事情に応じたきめ細かい支援体制の拡充強化にも力を注いでまいりました。

障がいのある子どもが、小・中学校の通常学級に在籍しながら、別室や別学校で授業を受ける「通級指導」においては、今年度から、教員1人が受け持つ児童・生徒数を従来の16人から13人へと手厚くするとともに、児童・生徒数に応じて教員の定数が自動的に決まる基礎定数化を実現いたしました。

奨学金の拡充については、長年にわたる公明党の粘り強い主張を受け、返還の必要がない「給付型奨学金」が創設されました。また無利子奨学金については、住民税非課税世帯を対象に、成績基準が撤廃され、希望すれば誰もが受けられるようになり、経済的な理由で大学進学を諦めていた子どもたちの大きな励みとなっています。

茨城県の私立高校、授業料無償化を提案

さらに、教育費負担の軽減にも全力で取り組んでいます。小池百合子東京都知事の誕生、7月の都議会議員選挙を控えて、東京都の私立高校の授業料実質無償化が大きな話題となっています。

「私立高校に通う子どもがいる家庭の経済的負担を軽く!」との都議会公明党の主張を受けて、東京都は2017年度から、年収約760万円未満の世帯を対象に、私立高校の授業料を実質無償化しました。都独自で実施している返済不要の特別奨学金を拡充する形で行われます。2017年度予算には、所要額として80億円が計上されました。

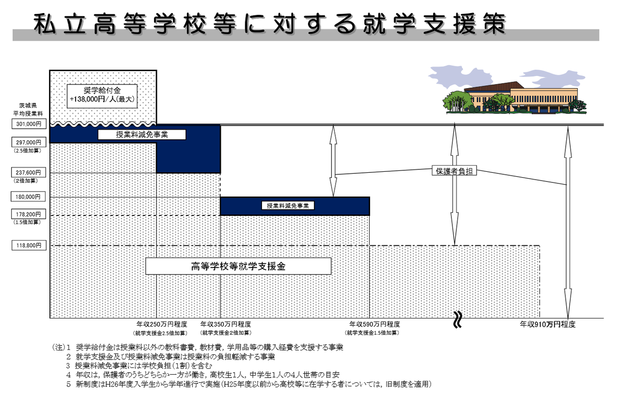

2010年度からスタートした高等学校等就学支援金制度により、公立高校も私立高校も授業料が補助されています。この制度は「高校の授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的」としています。

就学支援金により公立高校は、年収950万円以下では年11万8800円の授業料分が補助され、結果的に無償化されています。

私立高校の場合は、支援金として世帯年収に応じ11万8800~29万7000円が支給されているものの、東京都内平均で年44万2260円に上る授業料の全てを賄うことはできませんでした。そこで、年収約760万円未満の世帯を対象に都の特別奨学金を増額。国の就学支援金と合わせて最大44万2000円を受け取れるようにすることで、授業料を実質無償化を実現しました。対象者は、都内に住む私立高校生の3割に当たる約5万1000人。都外の私立高に通う生徒も対象となります。

こうした取組は東京都だけの取組ではありません。茨城県では私立高等学校の生徒等が経済的理由によって教育機会を失うことがないよう、各私立学校が行う授業料減免事業について補助を行い、保護者の教育費負担の軽減を図っています。生徒の授業料の減免を高等学校等就学支援金に上乗せして行った私立学校に対し、減免額の9割を上限に補助を行います。つまり世帯の所得によって額は異なりますが、茨城県が私立学校に授業料を払うという制度です。

その結果、年収350万円程度未満の家庭は、実質的に授業料が無料になります。年収590万円未満程度の世帯は国の就学支援金+茨城県の授業料減免制度で年額18万円補助します。年収910万円未満程度の世帯は国の就学支援金の11万8000円のみ補助し、県の授業料減免制度はありません。県議会公明党は、私立高校の授業料を重点施策として取り組んでまいります。

子どもの貧困対策、。“学習支援”や“子ども食堂”の充実、“給食費無料化”

また、子どもの貧困対策も重要です。“学習支援”や“子ども食堂”などの充実は急務です。さらに、県議会公明党は、給食費の無料化を訴えています。給食費の平均は小学校で月額約4300円、中学校で約4900円です。低所得家庭ほど負担感は強くなっています。文科省の調査では給食費未払いの原因の約3割は保護者の経済的な理由によります。

生活保護や就学援助の制度を利用する方法もありますが、申請をためらったり、制度そのものを知らないケースも少なくありません。

低所得世帯に絞って給食費を無料化するという考え方はありますが、「貧困のレッテル張り」につながり、子どもの心を傷つけかねない懸念があります。

費用面での課題があることは事実ですが、県内自治体の給食費無料化を検討すべきです。大子町では、この4月から、町内の幼稚園と小中学校の給食費無料化を実施しました。対象は幼稚園1園、小学校7校、中学校4校の約千人です。町の負担額は約4600万円です。

公明党の市町村議員とも連係して、給食費の無料化を図っていきたいと思います。