12月の県議会選挙を前に、茨城県内に配布されているチラシが議論を呼んでいます。

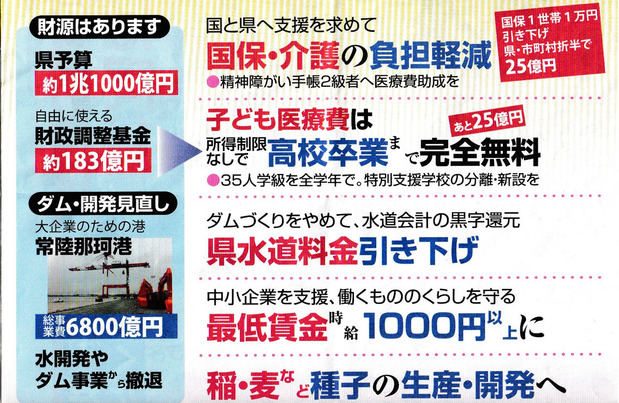

このチラシでは、県が自由に使える財政調整基金が183億円に達し、それを取り崩せば、すぐにでもマル福制度を高校卒業まで、自己負担や所得制限なく拡大できると主張しています。

そもそも、“財政調整基金”は何のためにあるのかを確認してみたいと思います。

財政調整基金は、大規模な災害の発生に伴う支出の大幅増、景気の変動に伴う急激な税収の落ち込みに対応するための財源(預貯金と思っていただければ良いと思います)です。不測の事態に対応するために、その使い道は行政が自由に裁量することが出来ます。まさかの時に備えて、ある程度の基金(資金を貯めておくこと)を確保することは、行政としての責任です。家計に置き換えて考えても家族の急病や不測の事故などに備えて、生命保険や損害保険に加入することや最低限の預貯金を蓄えていくのは、一般的な常識です。

財政調整基金は、大規模な災害が発生すると取り崩されます。例えば広島県では今年7月に発生した西日本豪雨被害への対応のため、平成29年度末に267億円(茨城県の約1.45倍)もあった財政調整基金は、約94%も減って16億円にまで減少する見込みです。県民の生活を早期に再建するために、財政調整基金が使われたのです。

また、急激な税収減にも、財政調整基金で対応します。茨城県でも、いわゆるリーマンショックでは急激な税収減を経験しました。平成21年度の税収3242億円であり、前年の4022億円から780億円も減少しました。減収が減っても、行政ービスをカットすることは許されません。そのために、財政調整基金が税収減を下支えします。

地震や台風・豪雨などの自然災害は近年、大規模化、激甚化しています。ネットワーク化された世界経済は、一国の経済的アクシデントが全世界的に大きな影響を与えるリスクが高まっています。そのリスクをヘッジするため、財政調整基金は今まで以上に充実させる必要があります。

財政調整基金残高183億円は、茨城県の財政規模からするとむしろ少なすぎると考えています。

医療や教育など安定的に実施すべき施策は、基金の取筋などの臨時的一時的な財源に頼るべきではありません。例えばマル福を高3まで無条件で拡充するためには、毎年24億円あまりの新たな財源確保が必要です。財政調整基金を取り崩してそれに当てれば、わずか8年程度で財源は枯渇してしまいます。

茨城県の財政調整基金を、他の都道府県の標準財政規模に対する割合で見てみると、全国30位という低さになってしまいます。

隣県で比べると、栃木県が205億円、埼玉県1211億円、千葉県470億円、福島県282億円などとなっており、茨城県の183億円は見劣りがします。全国の都道府県の平均から考えると350億円程度まで積み増す必要性を痛感しています。(全国平均は標準財政規模の5.53%にあたります)

大規模な災害や急激な経済環境の変化に対応する備えなしに、県民の命と財産を守ることは出来ません。