県の水道料金の問題についてまとめてみます。県は市町村の水道事業とは異なり、市町村への水道水の卸売りの機能を担っています。

この県の水道事業は毎年健全な経営努力によって着実な黒字を計上しています。ちなみに平成28年度決算では累積損益が69億円余りとなっています。この黒字部分(内部留保金)に注目して、卸売りの値段を引き下げれば、市町村の水道料金はもっと安くすることができると主張するチラシです。

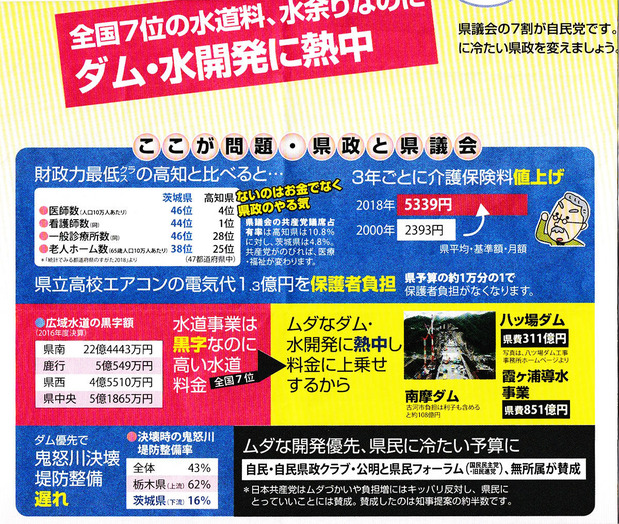

また、こうした水道料金が高いのは、八ッ場ダムや南摩ダムなどの大規模な公共工事の負担金によるものだと結論付け、ダム工事を中止すれば水道料金を下げられるとしています。

こうした主張は、一見正しそうですが、良く考えてみると大事な視点が2つ抜けていることに気づきます。

一つは、水道事業などのように長期的に安定した経営が必要な事業には、短期的な収支をみるだけではなく、10年、20年という将来を見据えた戦略が必要となることは論を待ちません。

単年度で儲け(黒字)が出たとしても、その貯金(内部留保)を簡単に取り崩してしまったら、将来の茨城の水確保はままならぬことになってしまいます。

茨城県では、経営・財務状況を的確に把握し、将来においても安定的に事業を継続していけるよう考慮し、計画期間を平成36年度までの10年間とする、企業局経営戦略を策定しています。この経営戦略では、計画期間中の水需要を過去の実績を参考に、ほぼ横ばいと見込み、現行料金を維持した場合に、毎年度黒字は確保できるものの、その額は年々減少していくものと見込んでいます。

このような中、霞ヶ浦浄水場など、老朽化が進む浄水場の大規模な改修や管路の耐震化などの建設改良投資、約700億円が計画期間中に必要になると試算されており、現時点で利益が出ているからといって、直ちに料金の値下げが出来るものではありません。

二つ目の視点は、八ッ場ダムや南摩ダムのような大型公共事業の負担金の問題は、すでに各施設の完成を前提に暫定水利権を取得しているわけですから、その契約を簡単に反故にすることは出来ません。

水利権とは河川の水を使う権利です。川の水を複数の自治体が自由勝手に使ったら、大変なことになります。例えば、利根川の上流に位置する栃木県が、その水を全て使ってしまったら、下流の茨城県は困ってしまいます。だから、沿線の自治体や水を使い事業者は、水を分かち合う約束を交わします。これを水利権と言います。これは水を排他的に利用する権利ですが、反面、水を確保するためのダムなど施設を建設する場合、その費用は水利権の割合で、分配して負担することになります。水を使うためには、その費用も負担するという当たり前の原則です。この約束事を茨城県だけが破ることは事実上不可能です。

また、現状では水は余ったいるからダムを作るのを止めるべきだ、との主張もあります。水を活用するという“利水”の立場だけ考えれば、こうした主張も通るかもしれませんが、ダムにはもう一つの大きな役割“治水”という機能があります。鬼怒川水害や西日本豪雨被害を経験し、国民の多くは着実な防災対策、洪水対策の推進を望んでいます。国が進める利水・治水対策にその恩恵を受ける地元自治体が、応分の負担を行うことは必要なことです。

なお、チラシの中で南摩ダムの古河市の負担金が108億円との記載がありますが、これは思川開発の中心事業・南摩ダム(総事業費1850億円)の建設負担金の合計です。昭和44年から工事が始まっており平成36年完成予定です。23年間にわたって毎年4億7000万円ほど分割で支払うことになっています。この負担金は古河市が負担するもので、県の水道会計とは全く別のものです。南摩ダムの負担金で県の水道料金に影響が出ているわけではありません。