「●●党が伸びれば医療・福祉が変わります」というチラシ。茨城県議会の議席占有率と徳島県議会の占有率を比較して、財政規模が小さくても●●党の占有率が高ければ医療、福祉は充実するとアピールしています。

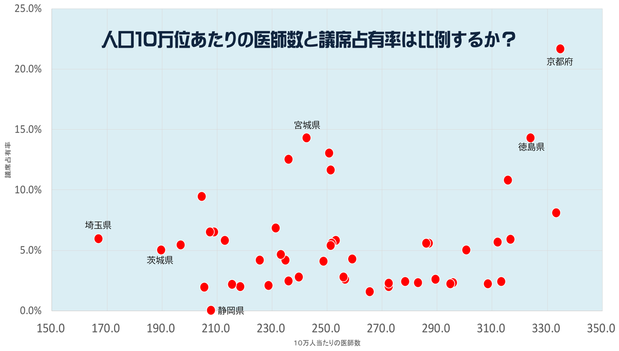

人口10万人当たりの医師の数が全国46位(ワースト2位)の茨城県の県議会議員の現員は60人、●●党は3議席、占有率は5%です。一方、医師数は全国で2位の徳島県は、現員37名で●●党は3議席、占有率は現員(分母37人)が少ないので8.1%に跳ね上がります。同じ議席ですが、占有率が異なるのは、単に徳島県の議席総数が少ないだけです。

念のために人口10万人当たりの医師数と●●党の議席占有率とをマトリックスにまとめてみました。この2つに相関関係がないことは、一目瞭然です。蛇足ですが、静岡県は全く議席をもっていません。●●党の主張によれば、静岡では全く医療や福祉が進んでいないことになります。静岡県在住の方のご意見をお伺いしたいところです。

そもそも医師の偏在には様々な理由があげられています。西高東低ともいわれており、明治以降の大学教育の歴史の影響が大きいとされています。各県に設置された国立大学に医学部が設けられ、長年にわたって医師が排出されました。特に四国は、人口380万程度の4つの県に、4つの国立大学医学部があり、その定員合計は458名に上ります。茨城県は、人口280万人に対して医学部は筑波大学一校のみ(定員140人)です。四国は10万人当たり12人の医師が誕生するのに対して、茨城県は5人しかありません。医学生は卒業した地域で医師としての職に就く傾向があるとされ、医師の偏在の要因の一つとなっています。

県議会の一党一会派の議席占有率で、その県の医療や福祉のレベルが大きく変わるという主張には、あまりにも無理があります。