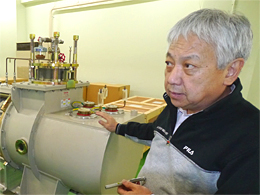

4月9日、井手よしひろ県議ら茨城県議会公明党県議団は、東海村の「いばらき中性子医療研究センター」を訪れ、高エネルギー加速器研究機構(高エネ研KEK)の吉岡正和名誉教授、筑波大学陽子線医学利用研究センター熊田博明准教授、県科学技術振興課木村憲寿課長などから、i-BNCTの研究開発状況について聴き取り調査をするとともに、センター内を現地視察しました。

「いばらき中性子医療研究センター」では、難治性がん治療のために、がん細胞だけを狙い撃ちして破壊する新しい治療法「ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)」の開発に、茨城県、高エネ研、筑波大学、三菱重工などが産学官一体となって取り組んでいます。

「いばらき中性子医療研究センター」では、難治性がん治療のために、がん細胞だけを狙い撃ちして破壊する新しい治療法「ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)」の開発に、茨城県、高エネ研、筑波大学、三菱重工などが産学官一体となって取り組んでいます。

脳やすい臓、肝臓などのがんや浸潤性、多発性のがんは、外科的な手術が困難であったり、再発またはすでに放射線療法を行ったがんは、放射線での治療ができないなどの欠点がありました。こうした今まで不可能といわれたがん治療に威力を発揮するのが、BNCTです。

がん細胞は、盛んに増殖する過程でホウ素を取り込みやすい性質があります。この性質を利用し、一般のホウ素の同位体・ホウ素10を含む薬剤を患者に点滴で投与して、がん細胞に取り込ませます。その上で、ホウ素を含んだ中性子線をがん細胞に当てます。中性子は、がん細胞内に取り込まれていたホウ素10の核分裂を誘発させます(中性子線がホウ素10の核分裂のトリガーとなります)。ホウ素10は、アルファ線(ヘリウム原子核)とリチウム原子核に分裂し、その際に細胞一つだけを破壊する程度のエネルギーが発生します。ホウ素10の核分裂によって、アルファ線が飛ぶ距離は約0.01ミリ程度ですので、隣に正常な細胞があってもほとんど影響は出ません。照射する中性子線は、ごくエネルギーが小さいために、正常な細胞を傷つけることはありません。こうした原理で、がんと正常な細胞が入り交じった状態でも、がん細胞だけが選択的に破壊されます。1回の照射で治療が終了。副作用はほとんど無く、効果が高いのが特徴です。

このBNCTの原理はアメリカで考案されました。茨城県では、筑波大付属病院副病院長の松村明さんや熊田さんらが1980年代から、東海村の日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)の原子炉(東海4号機・JRR-4)を活用し研究を進めました。( 参考:原子力機構の研究用原子炉を活用したがん治療100例突破)

参考:原子力機構の研究用原子炉を活用したがん治療100例突破)

治療例は107例を超え、多くの成果があがりました。しかし、実用化には大きな壁が……。原子炉は設置・管理基準が厳しく、各病院に原子炉を作るのは到底無理な話しです。さらに、原子炉は法定検査のために、運転は年間40週程度に制限され、治療できる患者数には限界がありました。

ここで新たな発想が生まれました。原子炉から直接、中性子線を出すのではなく、電磁石の力によって加速させた陽子を金属にぶつけ、そこで出る中性子線を治療に使うという発想です。この仕組みを「医療用加速器」といいます。中性子線を発生させるためには、まず小型の陽子加速装置で陽子ビームを発生させます。このビームがレアメタルのベリリウムを含む中性子発生・制御装置を介して、中性子をはじき出す仕組みです。

このBNCTの開発には東西二つのグループがしのぎを削っています。その一つが京大などの産学官グループです。国内唯一のホウ素10濃縮プラントを持つ化学メーカーのステラケミファ(大阪市)、製薬子会社のステラファーマ(大阪市)、住友重機械工業が開発した医療用加速器を使用して、世界初の臨床試験を行います。第1段階の「第1相臨床試験」は、脳に発生するがんの一種で、悪性度が高く治療が困難とされる再発悪性神経膠腫を対象として行います。実施対象は最大18人。次段階の「第2相臨床試験」を経て、ホウ素薬剤とBNCT用加速器の5年後の薬事承認を目指しています。

そしてもう一つが茨城のチームです。茨城県が作った「いばらき中性子医学研究センター」に加速器を完成させ、2015年度の臨床研究開始を目指しています。この二つのグループは、そのコンセプトが明らかに異なっています。

京大グループがある程度開発技術が熟成されているサイクロトロンを使って中性子を発生させます。設備が大規模になるために、多大な投資が必要となります。また、出力が大きなことが災いして、放射化物質を残す懸念もあります。

これ対して、茨城のグループはわずか7mという小型直線加速器を開発しました。開発に掛かる費用や労力は多大なものがありますが、安全・簡便・コンパクトという特徴があり、医療装置として全国の病院内に設置が可能なBNCTです。その意味では、はじめから量産化することを前提に開発され、機械だけなら10億円程度で設置できると試算されています。先進医療に指定されれば、治療費も現在の陽子線治療や重粒子線治療に比べて半分以下の150万円程度で済むとされています。

熊田准教授は「各地域のがん拠点病院に設置し、多くのがん患者にとって治療の機会を提供できる。国内に100台程度の市場性はあると思う。BNCTは治療は一回の照射で終わるために、海外からの患者を受け入れるメディカルツーリズムにも貢献できる」と、茨城のBNCTの強みを強調しています。

吉岡名誉教授は、この「茨城発のBNCTには、東海村に建設された世界最大級の大強度陽子加速器“J-PARC”のノウハウが全て詰まっています。つくばと東海村という豊富な専門家を有する研究拠点があり、それを支える中小の技術者集団ともいえる中小企業も充実しています。茨城県の支援も心強い。つくば国際戦略総合特区にも指定され、国の支援も受けることが出来ました。がん治療だけに止まらない中性子利用の新たな産業拠点が、この地にできることを確信しています。その意味で私たちは、この装置をあえていばらきMBCTとの思いを込め『i-BNCT』と名付け、その実用化に全力を傾けたいと決意しています」と、力強く語りました。

吉岡名誉教授は、この「茨城発のBNCTには、東海村に建設された世界最大級の大強度陽子加速器“J-PARC”のノウハウが全て詰まっています。つくばと東海村という豊富な専門家を有する研究拠点があり、それを支える中小の技術者集団ともいえる中小企業も充実しています。茨城県の支援も心強い。つくば国際戦略総合特区にも指定され、国の支援も受けることが出来ました。がん治療だけに止まらない中性子利用の新たな産業拠点が、この地にできることを確信しています。その意味で私たちは、この装置をあえていばらきMBCTとの思いを込め『i-BNCT』と名付け、その実用化に全力を傾けたいと決意しています」と、力強く語りました。