地方を中心に公共交通網の維持が困難になりつつあります。主な理由は、高齢化の進展と自家用車の普及です。

地方を中心に公共交通網の維持が困難になりつつあります。主な理由は、高齢化の進展と自家用車の普及です。

地形の起伏に富む日本では、多くの地域で移動手段に車が欠かせません。自家用車と公共交通機関は、交通の空白地帯を埋め合う存在ですが、自家用車の利用増加に対して公共交通機関の利用者は減少し続けています。民間バス会社は約7割が赤字経営なのです。自家用車の利用が中心でも、身体の衰えなどで運転を諦める高齢者が急増しており、通院や買い物に必要な足を確保できなくなっています。

バス路線は毎年、東京と沖縄・石垣島間の直線距離に匹敵する2000キロが廃止されています。廃止された交通路線の復活は、容易ではありません。一方、自家用車に乗ることを断念する高齢者は、今後さらに増えます。国は地方の公共交通網の維持に、一層取り組まなければなりません。

今年の通常国会で成立した“改正地域公共交通活性化再生法”が、今月から施行されます。自治体による公共交通網の再整備を促す画期的な内容ですが、行政の都合が優先される路線整備にならないよう配慮する必要があります。高齢者の利用希望が多い場所や地域の交通事情は民間会社の方が詳しく、行政と民間が一体で路線計画を立ててこそ効率的な路線運営は可能です。民間バス会社は厳しい経営の中でも路線を維持するために、車両更新が遅れがちです。高齢者が利用しやすい、段差がないバスの導入支援も必要です。

運行路線を増やしても採算が伴わなければ、政策の意義は半減してしまいます。既存施設の活用で集客する努力も必要です。例えば、一般道にあり自家用車の利用者が立ち寄る「道の駅」は、主に市町村が設置します。地元食材の直売など観光地として大人気の施設もあり、こうした場所に乗り入れる路線は収益性が高い事例が多いのです。全国に点在する公共施設を地域振興の拠点として再整備すれば、公共交通の利用向上にもつながります。

高齢化に対応するとは、社会のバリアフリー化を促すことです。それらは結果的に誰もが暮らしやすいコンパクトな街づくりを可能にします。時代の変化に適した社会整備を、公共交通から始めるべきです。

日立市内のバス路線確保策

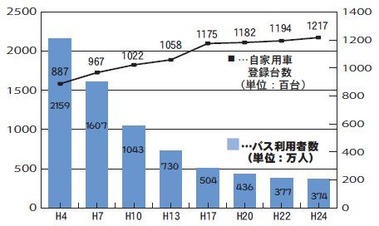

日立市内を運行する路線バスの利用者は年々減少しており、その存続が危ぶまれています。一方で自家用車の登録台数は、人口が減少しているにもかかわらず、増加傾向にあります。

日立市内を運行する路線バスの利用者は年々減少しており、その存続が危ぶまれています。一方で自家用車の登録台数は、人口が減少しているにもかかわらず、増加傾向にあります。

日立市では、地域を走る路線バスを残すために、さまざまな取組を行われています。

ひたちBRT

2005年に全線廃止となった日立電鉄線の廃線跡のうち、海岸沿いの8.5キロメートルにバス専用道路を整備する計画です。まずは第Ⅰ期区間として、JR大みか駅前?おさかなセンター間約3.2キロメートル(うち専用道1.3キロ)が2013年3月に開業しました。

今後、線路跡の専用道化を進めて2016年度中にJR常陸多賀駅まで延伸し、将来は日立電鉄の終着駅だった鮎川駅跡を越えてJR日立駅まで結ばれる予定だ。

諏訪学区コミュニティ推進会

- 地域行事の中でバスをPR

- 小咲台、潮見台、平和台団地内を運行するバスを、停留所以外でも乗り降りできるフリー乗降で運行

- 諏訪交流センター前に停留所を新設

塙山学区住みよいまちをつくる会

- 地域行事の中でバスをPR

- 使いやすい独自の時刻表を作成し、学区住民に配布

- バスがない地区などでコミュニティがタクシーを運行

高鈴台団地自治会

- 地域行事の中でバスをPR

- 団地内のバスをフリー乗降で運行

- 買い物が便利になるようイトーヨーカドー前に停留所を新設

中丸路線バス維持検討委員会

- 使いやすい独自の時刻表を作成し、団地住民に配布

- 団地内をバスが巡回するように運行

- マルト諏訪店に停留所を新設