2008年9月15日のリーマンショックを受けて、国は失業対策と地域の活性化を図るため「雇用創出等基金事業」を、スタートさせました。この事業は国が県と市町村に対して、交付金を支出し、自治体はそれを原資として基金を造成。地域の実情にあわせて様々な事業を、創意とくふうのもと実施できるという、地方にとっては有利な事業でした。

2011年3月に東日本大震災が発生すると、震災関連の雇用対策、震災復興のための雇用対策が加わり、2014年度まで、交付が続けられました。震災被災県である茨城県は、この基金をもとに来年度(2015年度)まで、一連の事業が継続されます。

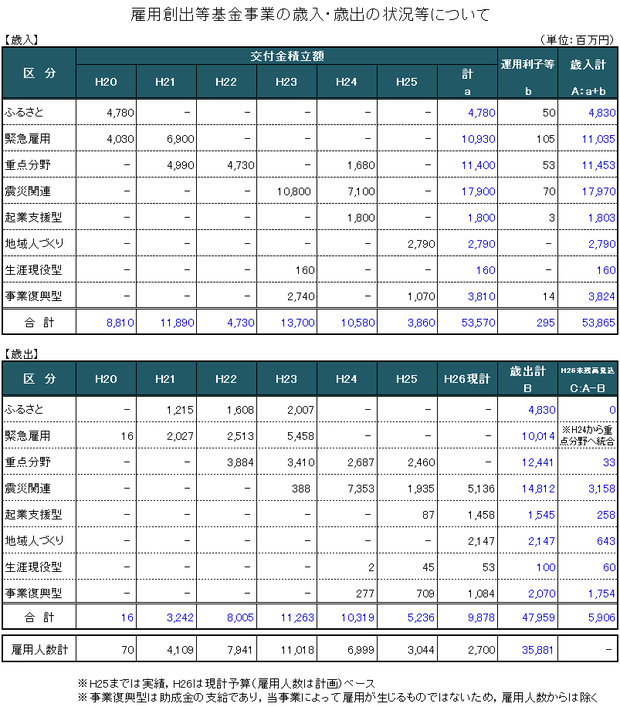

11月7日、県財政課は、井手よしひろ県議の要請により、雇用創出等基金事業の年度別の歳入・歳出と、その使途について概要資料を提示しました。これによると2008年度から14年度までの歳入の合計は538億6500万円に上っており、歳出合計は479億5900万円で、最終年度である来年度への繰越見込額は59億円あまりです。

県ではこの基金活用により、5906人の新規雇用が生まれたと説明しています。

一方、雇用創出等基金を財源とする主な事業は多岐にわたっています。茨城方式の少人数学級を実現するためティームティーティングを行う非常勤講師の採用に、13億5400万円。県のインターネットテレビ局「いばキラ TV」の人件費分として5億1800万円。茨城空港と東京都内を結ぶリムジンバスの運行費に2億6600万円、いばらきマルシェの運営費に1億800万円。社会福祉施設における介護職員の配置に8億900万円。私立幼稚園に補助職員を配置する、子育て・教育に関する事業に4億500万円。介護人材の職業訓練、資格取得の推進に20億6500万円。保育所等に子育て支援などを行う保育士の配置に6億5900万円。社会福祉施設における介護職員の配置に8億8900万円、などとなっています。

雇用創出等基金といっても、県の重要な政策の財源となっていることが良くわかります。

2015年度以降、こうした基金事業は終了するわけですので、少人数学級、いばキラTV、茨城マルシェなどの施策展開を一般財源からどのように念出していくか。注意深く見守っていかねばなりません。いづれも、拡充させるべき事業であり、縮小は許されないからです。