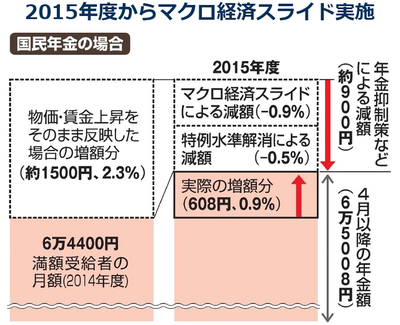

平成27年度の年金支給額の改定により、国民年金では一人当たり月額608円増の6万5008円、厚生年金は夫婦2人の標準世帯で2441円増の22万1507円となります。

平成27年度の年金支給額の改定により、国民年金では一人当たり月額608円増の6万5008円、厚生年金は夫婦2人の標準世帯で2441円増の22万1507円となります。

一部政党から年金支給額が減ると批判されていますが、これは明らかに間違いです。

たしかに、マクロ経済スライドというルールが、平成27年度から初めて適用されます。このマクロ経済スライドを実施しない場合と比較して、国民年金で月額約600円、厚生年金で月額約2000円ほど抑制される計算です。

年金は物価や賃金上昇の状況に応じて、毎年支給額を調整しています。物価、賃金が上がれば、それに比例して年金も上昇します。デフレ経済下で、物価や賃金が下がれば年金も減額されることになります。

2004年の年金改正(年金100年安心プラン)によって、将来世代の負担が過重にならないように、保険料に上限を決めて、その範囲内で支給額を決めるようになりました。このような仕組みで、長期にわたって給付と負担のバランスが取れるよう、現役世代の人口と年金を受け取る人々の平均余命の伸びに応じた調整率を、賃金や物価による上昇率から控除するマクロ経済スライドの導入が決まりました。もちろん、このマクロ経済スライドは、名目額を下回らない範囲での実施です。現在まで、物価が下がる中では一度も実行されませんでした。この仕組みが来年度初めて実施されることになります。将来世代の年金給付水準を本雀保するためにはどうしても必な取組みです。

年金は、高齢者や障がい者、一家の大黒柱を失った遺族などの暮らしを経済的に支える大事な制度です。また、年金制度は世代間の助け合いの仕組みであり、少子高齢化が進む中で、年金の長期的な持続可能性を確保し、将来世代の給付水準を確保する上で、マクロ経済スライドは欠かせません。

公明党の主張により、消費増税分を財源として国民年金受給額の引き上げや納付期間の短縮が決まっています。低額の年金受給者に対する月額5000円の給付金と、年金の受給資格期間(受給資格を獲得するために必要な保険料納付期間)の10年への短縮を、消費税を10%に引き上げる時点に実施します。

年金の支給額と現役世代の負担のバランスを保ち、年金制度の基盤を強固にすることが重要なのです。