6月2日、文部科学省は、今年4月1日時点の公立学校施設の耐震改修状況調査の結果をまとめて公表しました。

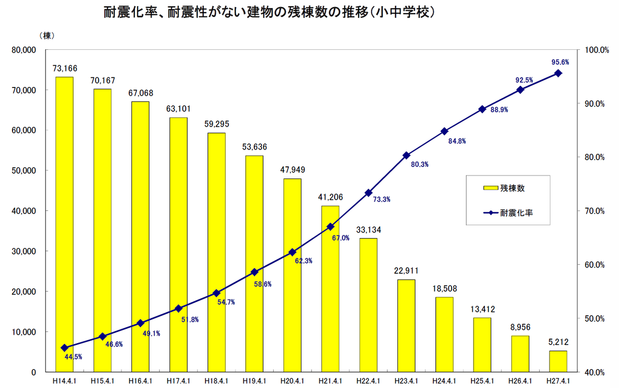

それによると、公立小中学校の構造体の耐震化の状況は95.6%となり、前年度から3.1%上昇しました。また、全国の3分の2の市町村で耐震化を完了しました。耐震対策が未実施の建物は5,212棟残っており(前年度8,956棟)、そのうち、814棟がIs値0.3未満の建物(震度6強以上の地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い建物)です。前年度の1,254棟と比較すると35%減少しました。

また、東日本大震災の教訓から対策が急務となっている吊り天井などの落下防止対策も進み、改修が必要な体育館などは、前年度から1,373棟減少し、4,849棟(全国の体育館等の14.5%)となりました。

公明党は1995年の阪神・淡路大震災以来、地域の避難・防災拠点としても学校耐震化の必要性を訴え続けてきました。2002年段階で全国の学校耐震化率は44.5%にすぎませんでしたが、公明党が国と地方のネットワークで強力に推進した結果、今年度予算分の工事が終わると、ほぼ100%完了することが出来ます。

公明党、議員のネットワークで学校耐震化を推進

2006年に公明党出身の北側一雄国土交通相(当時)と連携し、政府・与党が一丸となって耐震化を加速。民主党政権時代に耐震化予算を削ろうとした時も「命を守る予算だ」と訴え、予算を確保してきました。耐震化を進めるために行う市区町村の財政負担を軽減する法改正を2008年に実現したことを受けて、各地方議会で公明議員が耐震化を急ぐように訴え続けました。

2006年に公明党出身の北側一雄国土交通相(当時)と連携し、政府・与党が一丸となって耐震化を加速。民主党政権時代に耐震化予算を削ろうとした時も「命を守る予算だ」と訴え、予算を確保してきました。耐震化を進めるために行う市区町村の財政負担を軽減する法改正を2008年に実現したことを受けて、各地方議会で公明議員が耐震化を急ぐように訴え続けました。

2011年の東日本大震災では体育館の天井などの「非構造部材」が壊れたり、落ちたりする被害が続出しました。公明党は、非構造部材の耐震対策が必要だと強く訴えています。

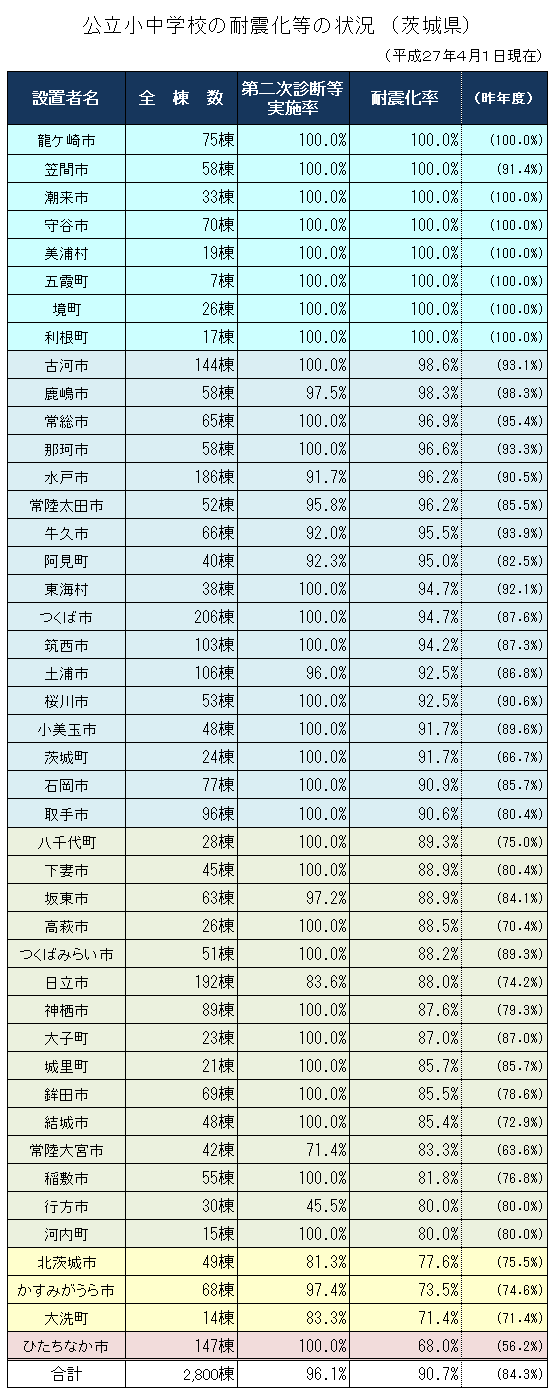

茨城県の小中学校耐震化率90.7%に

一方、茨城県の公立小中学校の耐震化率の現状は90.7%で、全国平均の95.6%を下回り、全国40位と低迷しています。ただし、耐震化率の伸び率は全国第5位となる6.4%上昇しました。耐震化率が低いワースト10は、①広島県(83.5%)、②福島県(84.9%)、③沖縄県(85.7%)、④山口県(86.9%)、⑤愛媛県(86.9%)、⑥北海道(88.2%)、⑦岡山県(89.1%)、⑧茨城県(90.7%)、⑨富山県(90.9%)、⑩島根県(91.6%)となっています。

高等学校については、耐震診断実施率は100%を達成しています。耐震化率は98.0%で、全国平均93.7%を上回っています。全国順位は13位、伸び率10.5%と高い伸びを記録しました。

特別支援学校は、耐震診断実施率100%、耐震化率100%で耐震化が完了しました。幼稚園は、耐震診断実施率は76.5%、耐震化率は全国平均の86.7%を大幅に下回る67.4%で43位となっています。

市町村別では、耐震診断実施率は水戸市、日立市、土浦市など31市町村で100%を達成しました。逆に低い市町村は、行方市が45.5%、常陸大宮市71.4%などとなっています。

耐震化率は、龍ケ崎市、笠間市、潮来市、守谷市、美浦村、五霞町、境町、利根町の4市3町1村が100%完了しました。耐震化率が低いのはひたちなか市(68%)、大洗町(71.4%)、かすみがうら市(73.5%)、北茨城市(77.6%)などが8割に達していません。

東日本大震災では、県内公立学校全体の94%となる870校が被災しました。被害総額は計169億円にも及びました。使用不能となった小中高校27校は、いずれも耐震改修が必要と診断された建物でした。

県教育庁は、27年度末の耐震化率を90%とした「県耐震改修促進計画」の目標はすでに達成できたとしています。27年度末の耐震化率は96%程度となる見込みで、まだ耐震化が終わっていない建物の多くが改修を予定しているか、統廃合により使用しなくなる見込みです。