7月16日、井手よしひろ県議ら県議会総務企画委員会は、東映太秦映画村を視察しました。テーマーパークとしての映画村の利用促進策や映画を活用した文化、教育振興策、さらには「水戸黄門」によるまちおこしの可能性などについて、映画村の山口記弘企画制作部兼販売部長から説明を受け、意見交換しました。

7月16日、井手よしひろ県議ら県議会総務企画委員会は、東映太秦映画村を視察しました。テーマーパークとしての映画村の利用促進策や映画を活用した文化、教育振興策、さらには「水戸黄門」によるまちおこしの可能性などについて、映画村の山口記弘企画制作部兼販売部長から説明を受け、意見交換しました。

東映太秦映画村は、昭和50年のオープン。1980年代には年約260万人の入場者数を記録しましたが、大阪にオープンしたユニバーサルスタジオ(UFJ)の影響、時代劇の衰退や不況の影響などでここ数年は年間70万人前後に落ち込んでいます。

開設35周年を迎えた平成22年、約30億円を投じ、大幅改装を実施。23年9月、第1弾として敷地面積を3万6千平方メートルから4万6千平方メートルに拡張。「どんでん返し」や「隠し通路」を体験しながら出口を目指す忍者をテーマにしたアトラクション「からくり忍者屋敷」や「浮世絵美術館」、東映アニメのヒット作を写真パネルやフィギュアなどで紹介する「東映アニメミュージアム」を新設。また、アクセス面も配慮し、JR太秦駅に近い撮影所口を新設しました。さらに、近年は史上最強の「お化け屋敷」の人気も高いようです。

来場客の拡大対策としては、近年増大している外国人向けのクールジャパン戦略の一環として「ニンジャ・サムライ・ゲイシャ」などをテーマにしたコンテンツを充実させたり、アニメやそれに関連するコスプレなどのサブカルチャー系の取り組みも強化しています。外国人のインバウンド需要は大きな顧客の大きなターゲットとなっているようです。

来場客の拡大対策としては、近年増大している外国人向けのクールジャパン戦略の一環として「ニンジャ・サムライ・ゲイシャ」などをテーマにしたコンテンツを充実させたり、アニメやそれに関連するコスプレなどのサブカルチャー系の取り組みも強化しています。外国人のインバウンド需要は大きな顧客の大きなターゲットとなっているようです。

確かに映画村内には、多くの外国人観光客の姿が見られました。ただし、外国語対応など、課題も多いようです。

Chuwon Chuwon – SasakiAsahi’s Version【MV+メイキング】

映画を通した新たな文化、教育などの取り組み

最も注目される取り組みは、YouTubeとのパートナーシップで、YouTubeのクリエーター支援を目的とした新しいプログラム「YouTube Space 時代劇 witn 東映太秦映画村」です。

取り組みとしては、六本木ヒルズ内の自社スタジオYouTube Space Tokyo内に、東映京都撮影所から持ち込んだ建具や小道具を利用し、時代劇が撮影できる特別スタジオセットを組み、YouTube Space Tokyoの利用資格があるクリエーター(自身のチャンネル登録者数が5000人を超えている)に無料で提供しています。

支援内容は、「学ぶ」「交流する」「創造する」と3つのテーマがあり、東映京都撮影所のプロデュースのもと、殺陣、衣装、脚本制作、照明など撮影テクニックが学べるワークショップの開催、映画監督の制作アドバイス、東京や京都にて時代劇をテーマにしたクリエーター交流会、映画村でも撮影の機会提供などが行われています。

山田部長との意見交換では、学校教育での映画や動画などの活用の提案がありました。技術家庭や芸術の事業に、映画(動画)制作の選択肢があっても良いのではないかとの話でした。また、クールージャパン戦略を掲げるのであれば、日本の文化や自然などを世界に発信できる作品や、役者や監督の育成に公的な支援が行われても良いのではないかとの意見も出されました。

茨城県のイメージアップに”水戸黄門”を活用

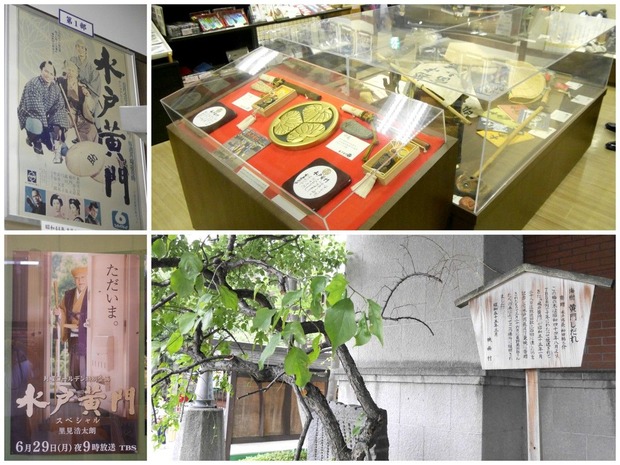

また、茨城にとってもゆかりの深い「テレビドラマ・水戸黄門」にも触れた議論が交わされました。「水戸黄門漫遊記」は、東映の看板映画の一つ。1969年からTBS系のナショナル劇場(後にパナソニックドラマシアター、月曜ミステリーシアター)において放送された「水戸黄門」シリーズも東映太秦撮影所で制作されました。この「水戸黄門」とのご縁で、映画村の事務所が置かれている映画文化館の正面玄関には、水戸市長から贈られた梅の木が植えられています。

このTV版「水戸黄門」シリーズは残念ながら、2011年12月19日に放送終了となり、茨城県民からは復活を求める声が寄せられています。6月29日に単発の2時間ドラマとして復活しましたが、水戸黄門の勧善懲悪でわかりやすいストーリーは、茨城や水戸のイメージアップにも重要だと感じています。

太秦の映画村には、「水戸黄門漫遊の館」という専門ショップがあるのには驚きました。しっかりとした売上をとれているようです。

水戸黄門をまちおこしに活用したと考えるのなら、こうした取り組みも必要だと痛感しました。