国立がんセンターが1万9000人を長期にわたって追跡調査

9月2日、国立がんセンターの研究チームが、ピロリ菌の有無や酒・タバコなどの生活習慣と胃がんに罹る率を調査し、その概要版を公表しました。国立がん研究センターのチームは、1993年に茨城県や新潟県、大阪府、沖縄県など全国6カ所の保健所管内に住んでいた、40~69歳までの男女約1万9000人を、2009年まで16年間にわたって追跡調査を行いました。その結果、血液検査でピロリ菌と慢性胃炎のどちらもないと判定された人は、胃がんになる確率が1%以下と極めて低いことが明らかになりました。

9月2日、国立がんセンターの研究チームが、ピロリ菌の有無や酒・タバコなどの生活習慣と胃がんに罹る率を調査し、その概要版を公表しました。国立がん研究センターのチームは、1993年に茨城県や新潟県、大阪府、沖縄県など全国6カ所の保健所管内に住んでいた、40~69歳までの男女約1万9000人を、2009年まで16年間にわたって追跡調査を行いました。その結果、血液検査でピロリ菌と慢性胃炎のどちらもないと判定された人は、胃がんになる確率が1%以下と極めて低いことが明らかになりました。

国立がん研究センターのチームは、様々な生活習慣と、がん・脳卒中・虚血性心疾患・糖尿病などの病気との関係を明らかにし、日本人の生活習慣病予防と健康寿命の延伸に役立てるための研究を行っています。1993年に、茨城県水戸保健所、新潟県長岡保健所、高知県中央東保健所、長崎県上五島保健所、沖縄県宮古保健所、大阪府吹田保健所の6つの保健所管内に、住んでいた40~69才の方々にアンケート調査への回答を依頼。このうち、血液を提供いただいた約1万9000人の方々を、2009年まで追跡した調査結果にもとづいて、10年間で胃がんに罹患する確率を予測するモデルを作成しました。(International Journal of Cancer 2015年7月 web先行公開)

胃がんの原因と考えられるリスク因子としてヘリコバクター・ピロリ(H.p.)感染が挙げられます。近年、ピロリ菌感染の有無と萎縮性胃炎(ペプシノーゲン法で診断)の有無についてそれぞれ血液の測定値から判定し組み合わせた「ABC分類」が胃がんのリスク分類として注目されています。

一方、ピロリ菌感染以外にも喫煙や高塩分食品など、胃がんに関わる要因が知られていますが、これらの要因を組み合わせて個人の胃がん罹患リスクを示すような試みは、今まで行われていませんでした。

そこで、国立がんセンターの研究チームは、多目的コホート研究において喫煙、胃がんの家族歴、高塩分食品の摂取、ABC分類に基づく胃がん罹患を予測するモデルを開発しました。

これにより、個人の胃がんリスクが確率として示されますので、自分のリスクを正しく知り、生活習慣を見直したり、必要な検診を受けるなどの望ましい予防行動、保健行動に結びつけることができるとしています。

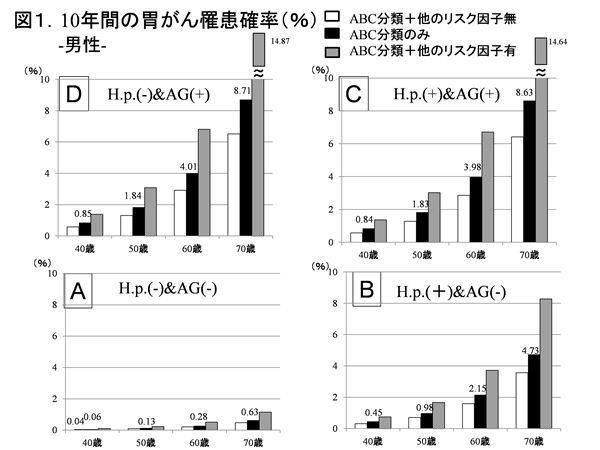

それによると、ピロリ菌が存在せず(陰性)、慢性胃炎がないと判定された人は、10年間で胃がんになる確率が、男性では0.04%(40歳)~0.63%(70歳)、女性では0.03%(40歳)~0.17%(70歳)と極めて低くなっています。

しかし、ピロリ菌や慢性胃炎があると、男性では最大で14.87%(70歳)、女性では4.91%(70歳)と、胃がんの確率が高くなることがわかりました。男性の確率は女性よりも高く、年齢の影響も男性の方が大きいことが明らかになっています。また、喫煙の有無や塩分の高い食生活を送っている人ほど、胃がんになるリスクが高くなります。

必要なABCリスク検診とピロリ菌の早期除菌

こうした研究から明らかになることは、まず、ピロリ菌や慢性胃炎の有無について、血液の測定値と組み合わせた検査(ピロリ菌・胃がんリスク検診ABC検診)の重要性です。レントゲンとバリュームによる胃がん検診よりも負担が少なく、ピロリ菌や慢性胃炎が発見されれば、内視鏡検査を併用すれば、確度の高い胃がん検査ができます。

その上で、胃がんのリスクであるピロリ菌を早期に除菌すること、酒やたばこ、塩分の高い食生活などを改善することによって、胃がんを劇的に減少させることができます。

地方自治体、特に市町村においては、ABC検診を健康診断のメニューに加えたり、受診を勧奨するなどの積極的な取り組みが望まれます。

10年間で胃がんに罹患する確率について―生活習慣リスク因子とABC分類を用いた個人の胃がん罹患の予測モデル―(多目的コホート研究:JPHC研究)