がん登録等の推進に関する法律(2013年成立)に基づき、今年1月1日から「全国がん登録」が開始されます。

がん登録等の推進に関する法律(2013年成立)に基づき、今年1月1日から「全国がん登録」が開始されます。

「全国がん登録」制度は、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する新しい仕組みです。「全国がん登録」がスタートすると、居住地域にかかわらず全国どこの病院で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理されるようになります。

日本人の死亡原因第1位で、2人に1人がかかる「がん」。国民病ともいわれる病気の克服に向け、がんの患者数や生存率など、全ての患者情報を国のデータベースで一元的に管理する制度が「全国がん登録」です。

がん対策を前進させる画期的な制度であり、多くの患者団体や医療関係者にとってその実現は悲願でした。

がん登録推進法の制定(2013年)をリードしてきた公明党の大きな実績です。

これまで、がん登録は都道府県が自主的に取り組む「地域がん登録」として行われてきたが、自治体によって登録内容は異なっていた。このため、国内全体で把握できるのは死亡者数だけで患者数は推計にとどまるなど、実態を完全につかむ手段としては不十分でした。

今後は、精度の高いデータが効果的に集められるようになります。大量かつ正確な情報の分析が進めば効果的な治療法の確立に道を開くほか、予防策の充実も期待できるのです。がん医療の質が向上するので、死亡率減少につながります。

アメリカではがん登録制度導入で目に見える効果

実際、1992年にがん登録法を制定し、各州の事業費を政府が助成している米国では目に見えた効果が出ています。がん登録士と呼ばれる専門家を医療機関などに配置し、患者データの収集や管理を行う。データを治療や予防策に活用した結果、発症率や死亡率が減少傾向に転じています。日本にとって大いに参考になるはずです。

がん登録推進法は、患者から集めた貴重なデータを国民に還元するよう求めています。患者の病院選びや健康維持に有効な対策など、国民にとって役立つ情報発信が行われることが期待されます。

一方、登録に患者の同意は必要ありませんが、実名でオンライン登録されるので、情報漏えいといったセキュリティー面で不安を抱く患者は少なくありません。データ管理には厳格に当たらなければなりません。登録は専門知識を持った担当者が行いますが、十分な人数が確保されているとはいえず、人材の育成も進めるべきです。

内閣府の調査では、がん登録を知っている人は約17%にとどまっています。積極的なPR活動も欠かせません。

茨城県地域がん登録制度

茨城県の地域がん登録制度は、全国に先駆けて平成3年10月からスタートしました。病院68施設、診療所82施設が参加しており、茨城県のがん治療に貴重な情報を提供してきました。

今年1月から全国がん登録制度に移行し、届け出義務が病院が179施設、指定を受けた診療所が128施設なりました。

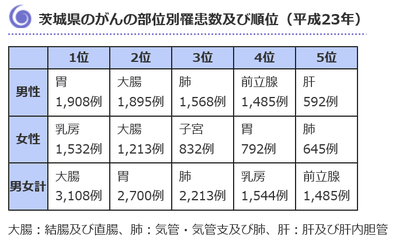

地域がん登録事業は、県内居住者に発生した全てのがんについて、その発病から治癒または死亡に至るまでの全経過の情報を、個々の患者ごとに収集する仕組みです。毎年どのくらいの人ががんで亡くなっているか(死亡数)、毎年どのくらいの数のがんが新たに診断されているか(罹患数)、がんと診断された人がその後どのくらいの割合で生存しているか(生存率)、といったがんの統計情報を基に、がん罹患率の測定、がん患者の受療状況の把握、がん患者の生存率の算出、がん予防活動の評価及び企画、疫学的研究への活用など茨城県のがん予防対策の推進や医療水準の向上に役立てることを目的として実施していました。

茨城県地域がん登録事業

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/sogo/yobo/cancergrop/cancer-h26/gantoroku.html