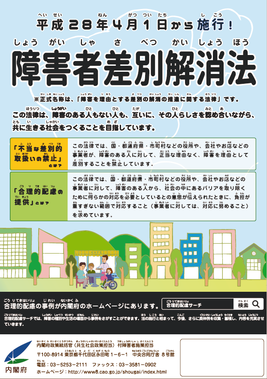

4月1日、公明党が成立を主導した「障害者差別解消法」が施行されました。障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに個性を尊重し合う共生社会をさらに進展させていきたいと思います。

茨城県では、2015年4月1日より、障害者権利条例「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されました。「障害者差別解消法」の施行を記念して、同法の制定を進めてきた障がい者団体を中心にパレードが行われました。橋本昌知事や県議会議員、サッカーJ2・水戸フォーリーフォックの選手なども応援に駆け付けました。

「障害者差別解消法」 に基づいて国は既に、行政機関の職員向けに「対応要領」を、事業者用には「対応指針」をそれぞれ策定し、障がい者に対する不当な差別的取り扱いや、必要な配慮の具体例を示しています。

この中では「障がいを理由に対応の順序を後回しにする」「入学や入院を拒否する」などを禁止行為とし、配慮事例としては「意思を伝え合うためにタブレットを使う」「障がい者の障がい特性に応じて会場の座席を決める」などを挙げています。こうした対応が速やかに周知徹底されることが望まれています。

重度脳性まひの障がい者Aさんは35年前、成人を機に車いすで出掛けるようになりましたが、鉄道で乗車拒否に何度も遭い、侮蔑的な言葉を浴びせる駅員も少なくなかったと報道されています。その後、駅には次々とエレベーターが設置され、車いす利用者の乗降を駅員が介助する光景をよく見るようになりました。交通機関に限らず、施設や制度面でのバリアフリーは着実に進んでいます。解消法施行により、役所や企業、店舗などでの障がい者に対する配慮が一層深まることを期待します。

重度脳性まひの障がい者Aさんは35年前、成人を機に車いすで出掛けるようになりましたが、鉄道で乗車拒否に何度も遭い、侮蔑的な言葉を浴びせる駅員も少なくなかったと報道されています。その後、駅には次々とエレベーターが設置され、車いす利用者の乗降を駅員が介助する光景をよく見るようになりました。交通機関に限らず、施設や制度面でのバリアフリーは着実に進んでいます。解消法施行により、役所や企業、店舗などでの障がい者に対する配慮が一層深まることを期待します。

こうした中で大切なのは、国民一人一人の意識のバリアフリー化に他なりません。

「親族の集まりに呼ばれない」「車いすで買い物中に他の客から迷惑がられた」「障害者用駐車場を健常者が利用して駐車できなかった」といった障がい者の体験が、自治体のアンケートに寄せられています。一方、手助けをしたいという気持ちはあっても、困っている障がい者を見掛けた時の「声掛け」は、戸惑いや気恥ずかしさで気軽にできないという人も多いのが現実です。

バリアフリー社会の実現には、法整備だけでなく、障がい者に対する健常者の心の中のバリアを解消していくことも必要です。社会参加が進む障がい者と積極的に関わる中で、心のバリアフリーにも努めたていきたいと思います。

参考:障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のHP)

参考:障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のHP)

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html