2月25日の「第2回ひたち大煙突フェスティバル」でお披露目される『花久邸』が、2月22日付けの地元紙・茨城新聞で紹介されました。

以下引用します~~~~

茨城・日立の鉱山 町並み後世に 「共楽館」周辺の魅力発信 古民家再生、25日フェス

鉱山町の商店街として栄えた茨城県日立市白銀町の新町地区で、住民有志が、明治時代に建てられた町家づくりの古民家の再生に取り組んでいる。劇場だった旧「共楽館」とともに、工業都市の歴史を伝える町並みを保存し、和文化の魅力を伝える場所として活用する。2月25日に開かれる催しでお披露目する。

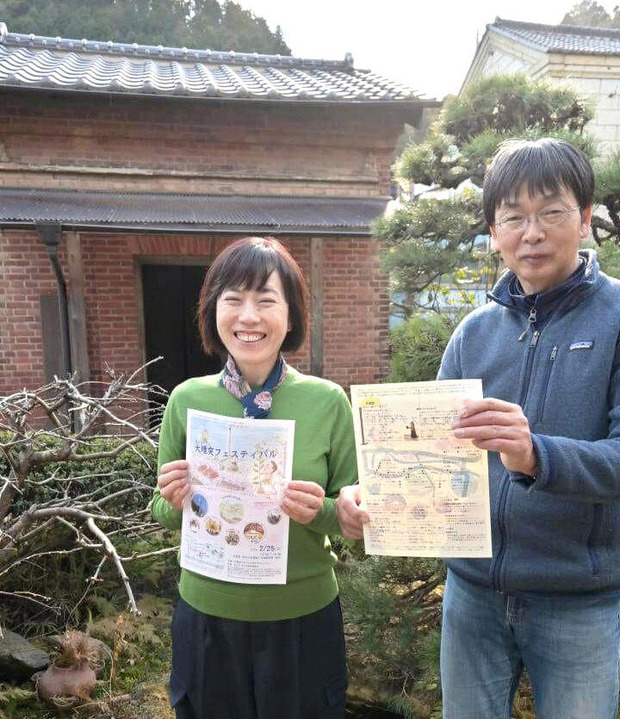

古民家再生プロジェクトを手がけるのは、市内で茶道教室を主宰する富岡宗魅(本名・直美)さんと、フリーの編集・制作者の宗形憲樹さんら。建物は元の家主の姓から「花久邸」と呼ぶ。

旧日立鉱山の精錬所に近かった周辺には、明治から大正時代にかけて鉱山で働く人の長屋や学校、病院などが建設され、鉱山町を形成。同地区では市が開かれるようになり、ピーク時には50軒近い商店が立ち並んで「日立で一番の商店街」といわれた。

その一角に花久邸はあり、明治末期に建築。戦前まではパン屋が営まれていた。通りに面して母屋があり、奥には縁側に面した中庭と、れんが造りの蔵が配置。書院造りの座敷には精巧な組子細工が残り、中庭には樹齢100年近い松と池がある。

商店街は鉱山の閉山とともに姿を変え、現在、当時の面影を残す町家は花久邸と隣の旧呉服店の2軒のみ。富岡さんはこの花久邸が解体されると知り、昨秋に家主と面会。「鉱山から発展したまちの歴史を伝える場所として後世に残したい」と申し出て、周囲の協力もあり昨年12月に譲り受けた。

近くの旧共楽館(日立武道館)は鉱山労働者の福利厚生施設として大正時代に建設され、歌舞伎や映画上映、音楽会、大相撲巡業などが開かれ、まちのにぎわいと文化発信の拠点だった。宗形さんは「『共楽館界隈(かいわい)』という形で町並みを残すことで、この地域の魅力をより深く知ってもらえる」と話す。

富岡さんは早速、自身の茶道教室やオープンハウスを始めた。今後はお茶や着付け体験、落語会などを企画し、将来的には住民が語り合える土間空間や、食を楽しめる調理スペースも整える考え。「鉱山が掲げた共存共栄の精神やまちの歴史を、暮らしの面から感じられる場所。その価値を共有したい」

25日には周辺を歩行者天国にした「ひたち大煙突フェスティバル」が開かれ、花久邸を一般開放する。茨城大の研究室と連携したワークショップのほかに、花久夫妻の陶芸・手芸作品、蔵を活用した切り絵作家の展示会などを開く。