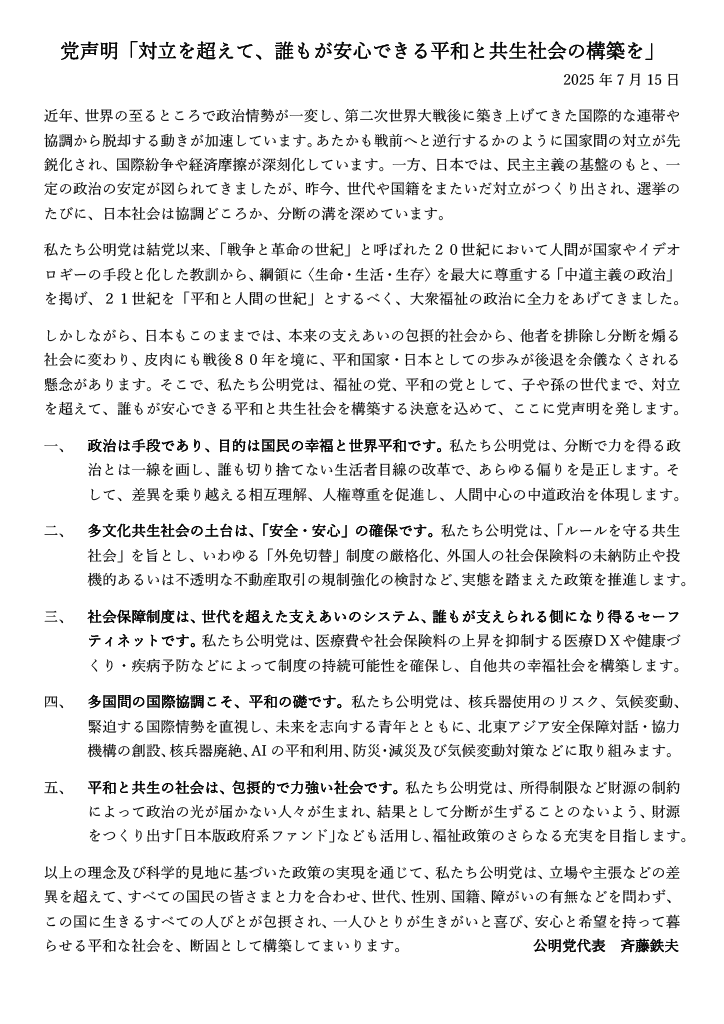

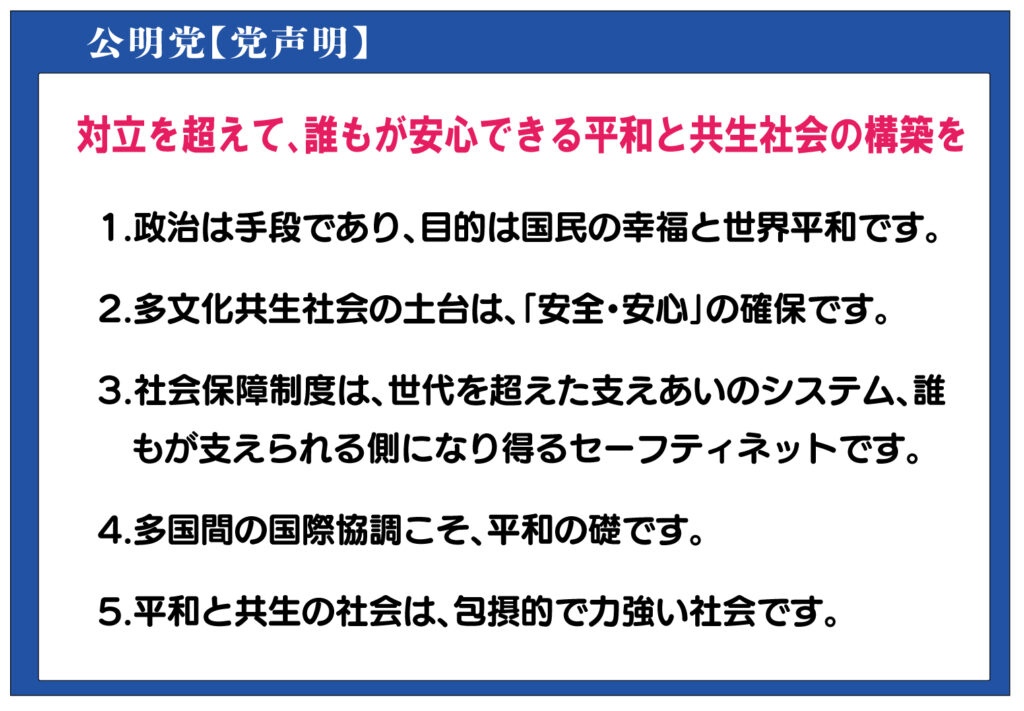

公明党が7月15日に発表した党声明「対立を超えて、誰もが安心できる平和と共生社会の構築を」を読み、参政党・神谷宗幣代表の「日本人ファースト」スローガンに対する問題意識がより明確になりました。以下、参政党の主張の問題点を、公明党の声明を参照しながら考察します。

1. 「日本人ファースト」が生む分断のリスク

神谷氏は「日本人ファースト」を選挙のキャッチコピーとし、排外主義や差別を意図しないと主張します。しかし、公明党の声明が指摘するように、現代日本では「世代や国籍をまたいだ対立」が選挙のたびに深まっており、こうしたスローガンは分断を助長する危険性があります。公明党は「誰も切り捨てない生活者目線の改革」や「差異を乗り越える相互理解」を掲げ、包摂的な社会を目指す姿勢を明確にしています。一方、参政党の「日本人ファースト」は、外国人やマイノリティを排除するニュアンスを帯びやすく、対立を煽る可能性が高いと言えます。神谷氏が「国民の声に応えた」と主張するとしても、言葉の影響力を軽視し、誤解や過激な解釈を招くリスクを放置することは、政治家としての責任感に欠けると言わざるを得ません。

2. 多文化共生への姿勢の違い

公明党は「多文化共生社会の土台は『安全・安心』の確保」とし、「ルールを守る共生社会」を目指す具体的な政策(例:「外免切替」制度の厳格化や外国人向け社会保険料の未納防止)を提示しています。これに対し、参政党の「日本人ファースト」は、共生を促進する具体策やビジョンに欠け、むしろ国籍に基づく優劣を想起させる危険があります。神谷氏は「排外主義には迎合しない」と述べますが、ではなぜ「日本人ファースト」という言葉にこだわるのか。その説明は「党員のアンケートに応じた」という曖昧なもので、指導者としての明確な理念や方向性が見えません。公明党がルールに基づく共生を強調するのに対し、参政党のスローガンは感情的な訴求に終始し、政策的な裏付けが不足しています。

3. 平和と国際協調への視点の欠如

公明党の声明は、国際協調の重要性を強調し、「北東アジア安全保障対話・協力機構の創設」や「核兵器廃絶」「AIの平和利用」など、グローバルな課題に対する具体的な取り組みを提案しています。これに対し、参政党の「日本人ファースト」は内向きな視点に終始し、国際社会における日本の役割や責任についてほとんど触れていません。神谷氏の主張は「国益を守る」という名目ですが、現代のグローバル社会では、国際協調なくして国益は守れません。参政党のスローガンが、戦前のナショナリズムを彷彿とさせる排他的な空気を醸成するリスクは、公明党が警告する「戦後80年を境に平和国家・日本の歩みが後退する懸念」と重なります。

4. 包摂性と福祉への姿勢

公明党は「誰もが支えられる側になり得るセーフティネット」として社会保障制度の持続可能性を重視し、「日本版政府系ファンド」活用による福祉政策の充実を掲げます。これは、すべての人が生きがいと安心を持って暮らせる社会を目指す包摂的なアプローチです。一方、参政党の「日本人ファースト」は、「日本人」を優先する印象を与え、外国人やマイノリティが社会保障や福祉から排除される可能性を想起させます。神谷氏は差別を否定しますが、具体的な政策で共生や包摂性をどう実現するのか、そのビジョンは不明瞭です。この点で、参政党の主張は公明党の理念に比べ、視野が狭く、分断を助長するリスクが高いと言えます。

参政党・神谷宗幣代表の「日本人ファースト」は、選挙での注目を集めるためのキャッチコピーかもしれませんが、その言葉が持つ排他的なニュアンスは、日本社会の分断を深め、共生や国際協調を損なう危険性を孕んでいます。公明党の声明が示す「対立を超えた平和と共生社会」の理念は、現代日本の課題に対する包括的かつ現実的なアプローチを示しています。神谷氏には、言葉の影響力を真剣に捉え、排外主義や差別に繋がらない明確な政策ビジョンを提示する責任があります。参政党が真に国民のための政治を目指すなら、「日本人ファースト」を見直し、すべての人が尊重される社会を築く姿勢を示すべきです。