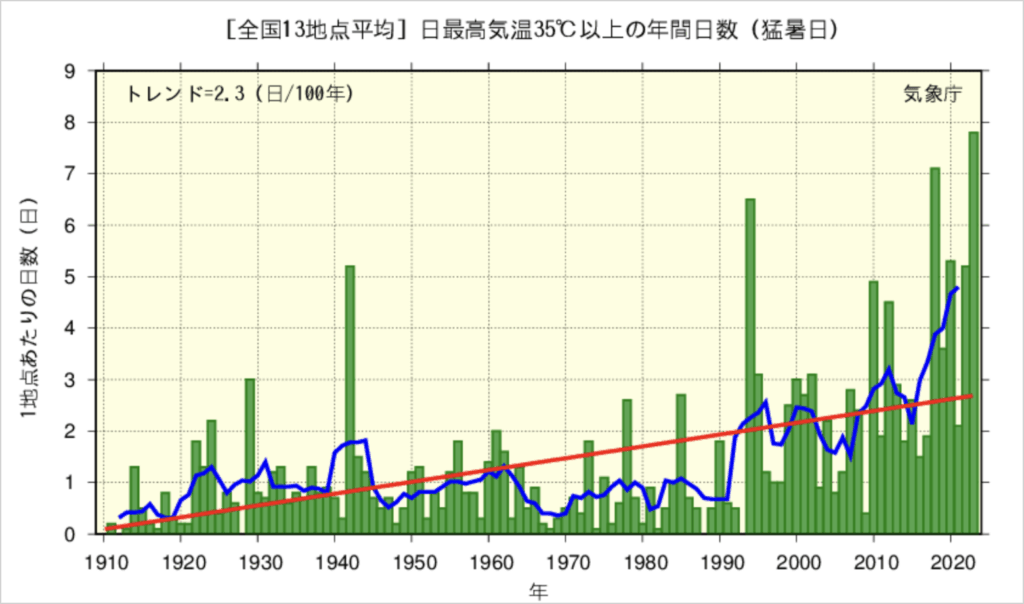

この夏の酷暑は、気候危機が「遠いどこかの問題」ではなく、私たちの暮らしと地域経済を直撃する現実だと、いやというほど教えてくれました。

そんな中、参政党の神谷宗幣氏が参議院予算委員会で、SDGsや脱炭素、DEI(多様性・公平性・包摂)を見直すべきだと問いただし、首相は「日本は主体的に判断する」と応じました。ここには大切な論点が隠れています。私たちは“外圧に従うか否か”ではなく、科学と国益に照らして“何を賢く加速するか”を選ぶ段階に来ているのです。

まず、参政党が掲げる「主権が損なわれる」という懸念は事実に合いません。SDGsは、各国が自発的に進捗を示す非拘束の国際合意で、国内の方針を縛る条約ではありません。日本は自分の頭で考え、自分の足で歩く。そのうえで、共通の目標に向けて協力する――それが本来の姿です。

次に、「脱炭素は怪しいし高くつく」という見方も、現実の変化を取りこぼしています。極端な猛暑・豪雨・渇水が家計や医療・保険の負担を押し上げているのは、すでに数字に表れています。対策に費用はかかりますが、放置するコストはもっと大きい。

しかも、太陽光や風力、蓄電の価格は世界的に下がり続け、化石燃料の乱高下リスクにさらされるより、効率化・電化・再エネと蓄電の組み合わせで家計と企業を守るほうが合理的になっています。欧州が導入を進める「炭素の物差し」(CBAM)の時代に、国内の脱炭素が遅れれば輸出の不利にも直結します。

「SDGsはきれいごと」という指摘にも答えておきます。たしかに看板だけ掲げて中身が伴わなければ意味がありません。しかし、地域で断熱改修が進めば夏の電気代と熱中症リスクは下がり、災害に強い分散電源を整えれば停電時に命を守れます。これは立派な“生活の実利”です。

さらに、DEIやジェンダー平等は理念にとどまらず、女性の就業機会と賃金格差の是正を通じて生産性と成長力を押し上げる“経済政策”でもあります。ここを止めることは、日本経済の基礎体力を自ら削る行為です。

批判はより良い政策に向けた燃料ですが、誤った前提からの“反対ありき”は、主権も暮らしも弱くする近道になります。2030年まで残り5年。私たちが選ぶべきは「何をやめるか」ではなく、「何を賢く加速するか」。SDGsはその羅針盤です。日本の現場から、前向きに、具体的に、一歩ずつ実装を積み重ねていきましょう。