金融機関の原則「全額補償」を明記

8月3日の参院本会議で、偽造・盗難キャッシュカードによる預金の不正引き出し被害について、金融機関に補償を義務付ける「偽造・盗難カード預貯金者保護法」が、自民、公明などの賛成多数で可決、成立しました。施行は2006年2月からとなります。

●預金者の過失は金融機関が立証

●盗難被害で軽過失の場合は75%補償

●金融機関は防犯システムを強化

「偽造・盗難カード預貯金者保護法」は、これまでほとんど補償に応じなかった金融機関の対応を転換させ、金融機関が原則、全額補償を行うもので、被害者の過失も金融機関が立証するなど、被害者保護が手厚くされました。一方、金融機関には脆弱なATM(現金自動預払機)システムが被害拡大の原因になっているとして、防犯システムの強化などを義務付けました。

被害者への補償は、盗難カードでは、暗証番号を他人に教えるなど預金者に重い過失がなければ全額が補償されます。ただし、「生年月日など類推されやすい暗証番号を使用」「金融機関の求めに応じず変更しなかった」「番号を推測させる書類等と一緒にカードが盗まれた」などの事情が重なった場合は、被害者にも軽い過失があるとされ、補償割合は75%に圧縮されます。偽造カードでは、重い過失がない限り全額が補償されます。

被害者への補償は、盗難カードでは、暗証番号を他人に教えるなど預金者に重い過失がなければ全額が補償されます。ただし、「生年月日など類推されやすい暗証番号を使用」「金融機関の求めに応じず変更しなかった」「番号を推測させる書類等と一緒にカードが盗まれた」などの事情が重なった場合は、被害者にも軽い過失があるとされ、補償割合は75%に圧縮されます。偽造カードでは、重い過失がない限り全額が補償されます。

対象となるカードは、銀行や郵便貯金など金融機関が発行したキャッシュカード。ATMなどで現金を引き出せる預金通帳も含まれます。補償期間は、金融機関への盗難通知から30日前まで。法施行前の損害についても、法律の趣旨に照らし配慮するよう求めています。

公明党は2005年1月、党内に対策プロジェクトチーム(責任者:石井啓一茨城県本部代表)を設置し、積極的に対応策を検討。与党プロジェクトチームの法案協議では、公明党の主張などを受け、盗難カードで預金者に過失がある場合の補償割合が当初の50%以上から75%までに拡大されました。

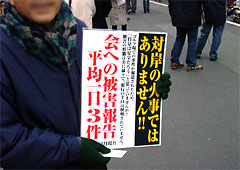

井手よしひろ県議は、「キャッシュカード不正引き出し被害者が署名運動」で記載したように、被害者団体からの声を直接石井PT代表に伝えるなど、法律の早期制定に協力しました。