県立中央病院整備に44億円、J-PARC研究施設に11億円

平成11年9月30日、東海村の核燃料加工会社JCOで、ずさんな作業管理のため発生した臨界事故は、被曝した作業員2名が死亡するなど人的、経済的に深刻な影響を地域社会にもたらしました。国は、このJCO臨界事故を受けて、茨城県に対して「ウラン加工施設事故影響対策特別交付金」を、5年間にわたり交付しました。県は、その全額95億円あまりを「原子力安全等推進基金」として蓄え、JCO事故の影響払拭のための長期的な対策に活用する計画です。

当初の予定では、つくばの高エネルギー加速器研究機構(KEK)との連携によって、新しいタイプの加速器であるFFAGを開発し、粒子線の治療施設を建設する計画でした。

しかし、FFAGの実用化には困難な課題が山積し、平成18年9月の県議会での井手よしひろ県議に対して、その開発の断念を表明しました。同時に井手県議は、従来型の陽子線治療装置や近年開発が進められているIMRT装置(リニアック)などを有した、いわば「県立放射線医療センター」を一刻も早く整備することが、県民にとって一番身近で、メリットが高いのではないかと提案しました。

しかし、FFAGの実用化には困難な課題が山積し、平成18年9月の県議会での井手よしひろ県議に対して、その開発の断念を表明しました。同時に井手県議は、従来型の陽子線治療装置や近年開発が進められているIMRT装置(リニアック)などを有した、いわば「県立放射線医療センター」を一刻も早く整備することが、県民にとって一番身近で、メリットが高いのではないかと提案しました。

そこで、原子力安全等推進基金を活用した高度な放射線治療施設の整備についての検討状況と今後の方向性について、橋本知事にお伺いいたします。

様々な検討を経て平成19年9月の県議会では、県立中央病院の充実と大強度陽子加速器研究施設(J―PARC)の共同研究施設整備に、この基金を活用することが提案されました。

県立中央病院の充実には、44億円余りが見込まれ、「放射線治療センター」を設置し放射線治療器1台を拡充することになりました。また、化学療法(抗ガン剤治療)の機能を拡充することになり「化学療法センター」を整備します。さらに、近年患者数の増加が続く人工透析患者に対応する「人工透析センター」(20床)も整備します。リニアックの整備などは2009年度までに行うこととしています。

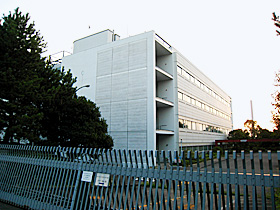

東海村で建設が進む大強度陽子加速器研究施設(J―PARC)の産業利用を進めるため、産官学の共同研究施設を整備に、基金の内11億円を当てます。共同研究施設は、東海村の旧NTT茨城研究開発センターの建物と土地を取得、5棟の内1棟(地上4階建て)を改修してJ―PARCの利用者や東京大学、茨城大学の大学院や企業の受け入れ施設として整備します。来年12月のオープンを目指して整備を進めることになります。

東海村で建設が進む大強度陽子加速器研究施設(J―PARC)の産業利用を進めるため、産官学の共同研究施設を整備に、基金の内11億円を当てます。共同研究施設は、東海村の旧NTT茨城研究開発センターの建物と土地を取得、5棟の内1棟(地上4階建て)を改修してJ―PARCの利用者や東京大学、茨城大学の大学院や企業の受け入れ施設として整備します。来年12月のオープンを目指して整備を進めることになります。

こうした原子力安全等推進基金の使い道について、東海村を中心とする地元地域で、笠間市にある中央病院を利用する住民はどれだけいるか疑問であり、本来の使途から逸脱するのではなかとの疑問の声も寄せられています。井手よしひろ県議は、そうした疑念を払拭するために、県立中央病院の救急医療体制、災害医療体制を充実した上で、ドクターヘリの拠点病院と位置づけることで、東海村を中心とする県北地域の住民の要望にも応えるべきだと主張しています。

ドクターヘリを導入すれば、県北地域の重傷救急患者を15分足らずで、救急救命センターまで搬入することが出来ます。是非、3年以内の実現を図りたいと考えています。

橋本昌茨城県知事の「原子力安全等推進基金」についての発言

(定例記者会見:2007/8/28)

中央病院につきましても、救急医療の充実、あるいは放射線を活用した診療機能の強化などが強く求められていたところでありまして、例えば、リニアックという設備については放射線治療患者数が増え続けており、現在の1台では間に合わないような状況になってきております。 一方で、原子力安全等推進基金の目的からしても、放射線医療の充実、救急医療の充実はぜひともやっていくべき分野ではないかと考えているところでありまして、原子力安全等推進基金の活用期間なども考えて、今回、予算を補正させていただいたところであります。

原子力安全等推進基金については、防災対策はもちろんでありますが、それとあわせて、当時の風評被害その他も踏まえて、放射線、原子力について国民の理解を得られるような、民生的な面での放射線の活用も大きな目的の一つになっております。そういった点からすれば、今回の放射線治療センターや救急医療関係の整備は、私としては適切な方向ではないかなと思っております。