福島第1原発事故で発生した放射性物質を含む汚泥や焼却灰の最終処分場の候補地の選定について、環境省はこれまでの選定方法を大幅に見直しすことを正式に発表しました。

福島第1原発事故で発生した放射性物質を含む汚泥や焼却灰の最終処分場の候補地の選定について、環境省はこれまでの選定方法を大幅に見直しすことを正式に発表しました。

2月25日午後、環境省の井上副大臣は記者会見で、①選定作業の実施や選定結果の共有にあたり、市町村との意思疎通が不足していた。②候補地の提示にあたっての詳細な調査、専門的な評価の不足していた。③各県の状況を踏まえた対応が不十分だった。などの理由から、「前民主党政権下での取り組みを検証した結果、これまでの指定破棄物の最終処分場候補地の選定プロセスを大幅に見直すことにした」と発表しました。昨年秋に候補地として発表された茨城県高萩市上君田と栃木県矢板市塩田については、一旦結論を白紙に戻し、この2つの地域も含めてすべての自治体から新たな方法で選び直すということを明言しました。

井上副大臣は「関係自治体とコミュニケーションが不足していたのは客観的な事実だ。各自治体の意向を尊重しながら進めていきたい」とした上で「すでに提示した候補地が排除されるというものではない」として、栃木と茨城については2つの市を選択肢として残しながら、再調整する考えを強調しました。

今後の最終処分場候補地を決める方針は、①市町村長会議の開催を通じた共通理解の醸成。②専門家による評価の実施。③候補地の安全性に関する詳細調査の実施。を行うと述べました。

放射性物質を含む焼却灰や汚泥のうち、1キログラム当たり8000ベクレルを超えるものについて、環境省は発生した都や県ごとに処理し、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉、の5つの県では新たに最終処分場を建設する方針です。このうち環境省は高萩市と栃木県矢板市をすでに候補地として示していますが、協議は難航し、建設がまったく進んでいない状況です。

茨城県では、昨年9月に環境省より突然、高萩市上君田に指定廃棄物の最終処分場を建設することが提示されました。県議会公明党は、こうした民主党政権による一方的な決定は認められないとして、会議会各会派と協調して翌28日には県議会本会議で、「最終処分場選定過程の透明性確保を求める意見書」を全会一致で採択しました。 さらに、公明党高萩支部は、9月29日からいち早く“建設反対署名”を展開。10月18日には、井手県議らは環境省に園田副大臣(当時)を訪ね、高萩市への指定廃棄物最終処分場建設計画の白紙撤回を求める署名を提出しました。その後、反対署名は市民団体や地域団体の手により広範に集められ、高萩市の人口を遙かに超える市民の声が国に届けられました。

さらに、公明党高萩支部は、9月29日からいち早く“建設反対署名”を展開。10月18日には、井手県議らは環境省に園田副大臣(当時)を訪ね、高萩市への指定廃棄物最終処分場建設計画の白紙撤回を求める署名を提出しました。その後、反対署名は市民団体や地域団体の手により広範に集められ、高萩市の人口を遙かに超える市民の声が国に届けられました。

12月の衆院選挙で政権交代が実現し、新政権成立のわずか9日目、新年の仕事始めの1月4日井上副大臣が茨城県知事、高萩市長を訪問し、前政権が行ってきたこれまでの取組について検証を行い、今後の進め方について検討することを伝えました。

今回こうした経緯を経て、最終処分場候補地選定の大幅見直しが決定しました。

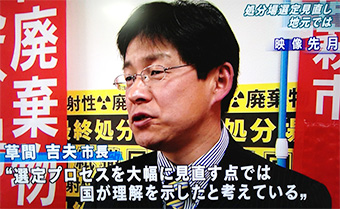

環境省が選定方法を見直すとしたことについて、高萩市の草間吉夫市長は「選定プロセスを大幅に見直し再度選定作業を行うという点では、これまで高萩市民や議会、矢板市と行動してきたことに国が理解を示したと考えている。今後の再選定については、国の動きを注視していきたい」というコメントを出しました。また、橋本昌知事は「国が発表した経緯の検証と今後の方針については、県としてもおおむね理解できるものです。指定廃棄物について安全・安心な処分が図られるよう、今後この方針に沿って県や市町村と十分な意思疎通を図りつつ、適切に対応していただきたい」というコメントを出しました。

新たな体制で最終処分場候補地を選定するという今回の決断には異論はありません。その上で、各市町村での協議が完了し、候補地が決まるまでには、ある程度の時間が掛かることが想定されます。そのためには、市町村毎の一時保管の場所・施設の充実が不可欠であり、国の予算措置や技術的な支援を強く求めるものです。