日本原子力発電(原電)の東海第二発電所安全性審査の申請に関して、茨城県議会公明党は、原電を参考人として県議会に招致するよう提案していました。4月25日、開かれた県議会防災環境商工委員会で、この提案が認められ、原電を参考人として委員会に呼ぶことになりました。

日本原子力発電(原電)の東海第二発電所安全性審査の申請に関して、茨城県議会公明党は、原電を参考人として県議会に招致するよう提案していました。4月25日、開かれた県議会防災環境商工委員会で、この提案が認められ、原電を参考人として委員会に呼ぶことになりました。

開催時期や誰を参考人として呼ぶかは、委員長一任となりました。

当然、県議会公明党としては、安全性審査の申請の前に、参考人からの意見聴取を行うべきだと強く主張しています。

原電、東海第2原発の安全審査申請のための関連資料を公開

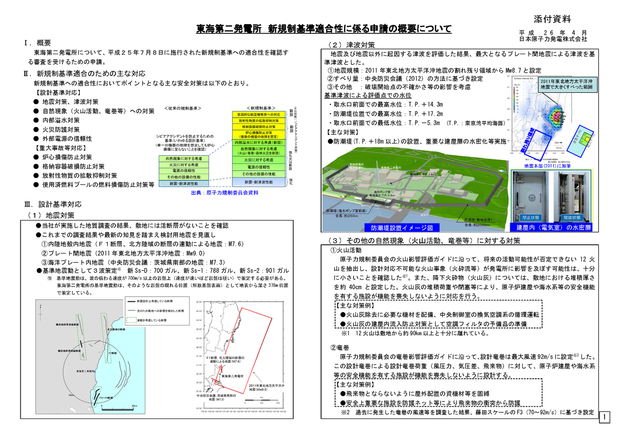

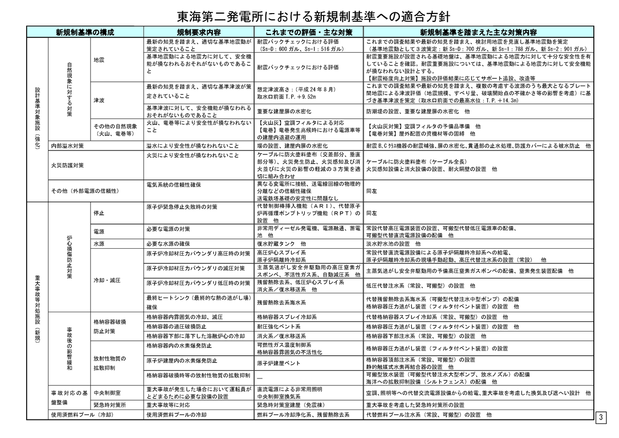

また、原電は4月22日、関係自治体への事前説明に使ってきた資料の概要版を原電のウェブサイトで公開しました。放射性物質の拡散を防ぐフィルター付きベントや、高さ18メートル以上の防潮堤、配線ケーブルへの防火塗料の塗布などが盛り込まれています。

公開された申請の概要では、まず敷地内に活断層がないことを確認した、としています。そのうえで、想定する最大級の揺れである「基準地震動」は901ガルとし、これまでの約1・5倍に想定を引き上げました。

津波の高さは従来より約5メートル引き上げ、取水口前面で標高14.3メートルと想定しました。工事中の防潮堤は、津波が標高17.2メートルの高さまで来るとの想定のため、18メートル以上の高さとなります。全長約2260メートルで、関連施設をコの字形に囲むよう設置する方針です。

火災対策では、原子炉施設内の配線ケーブルに防火塗料を塗ったうえで耐火材で覆う構造とします。新しい規制基準は不燃性か難燃性のものを義務づけていますが、東海第二原発では未対応の場所もあります。

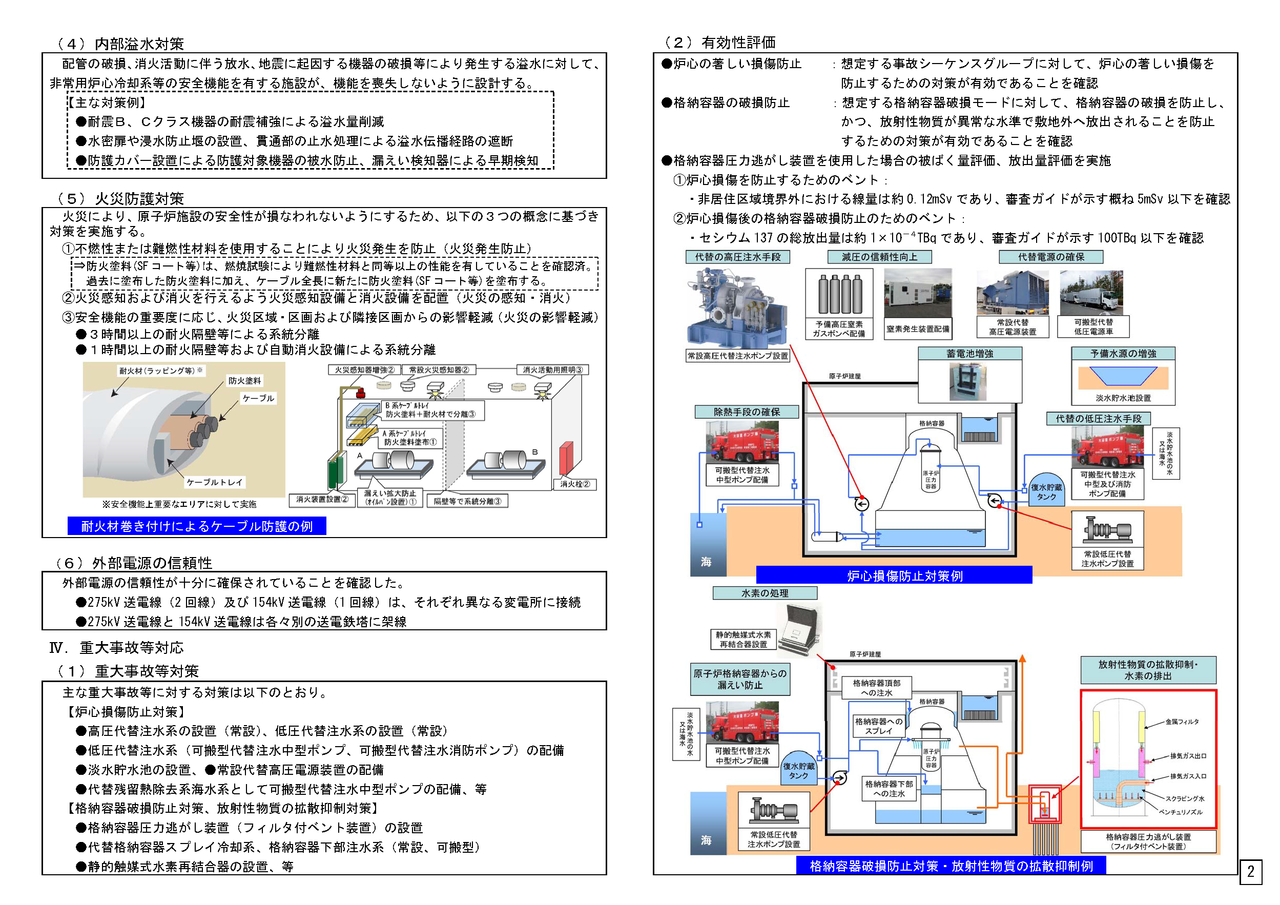

炉心が核燃料の過熱などで損傷するのを防ぐ対策も示しました。注水のための電力喪失を防ぐために高圧電源装置や電源車を確保。蒸気で動くポンプ装置なども配備します。事故の際、格納容器にたまった過剰な蒸気の放射性物質の量を抑えて外部に排出するための装置「フィルター付きベント」なども設置します。いずれの対策も基準をクリアする有効性を確認した、と原電は説明しています。

今回の対応は、情報公開が不十分なことを理由に首長らが申請への態度を保留したことを受けたものです。

この日、県庁で記者会見した原電の大森佳軌東海事務所長代理は、公開不足に対する首長らの指摘を「重く受け止めた」とし、「何ができるかを社内で検討した。その結果、概要版ではあるけれど一番適したものを公表することにした」と、地元紙の質問に答えました。

住民への情報提供では、ウェブサイトのほか、発電所から30キロ圏内の自治体の住民に、4月25日付けで新聞折り込みのちらしが配布されました。