政府が人口減少問題総合戦略本部を立ち上げ

6月2日付けの新聞各紙には、「政府は将来の急激な人口減少問題に対応するため、安倍晋三首相を本部長にした総合戦略本部を設置する方針を固めた」との記事が掲載されました。

6月2日付けの新聞各紙には、「政府は将来の急激な人口減少問題に対応するため、安倍晋三首相を本部長にした総合戦略本部を設置する方針を固めた」との記事が掲載されました。

安倍政権の社会経済政策の重要課題として「人口急減の克服」を位置づけ、府省ごとに展開している少子化対策に政府一体で取り組むのが狙いです。地方から都市部への女性の流入が続けば、地方の人口減少に歯止めがかからないと判断し、従来の子育て支援に加え、「若者に魅力ある地域拠点都市」の整備にも着手する方針です。

政府は今月中にまとめる経済財政運営の基本方針「骨太の方針」で、初めて人口減少問題に言及。現状のままでは「経済規模が収縮し、縮小スパイラルに陥る恐れがある」として早急な対策を求める見通しです。戦略本部は今夏にも発足し、「50年後に1億人程度の安定的な人口構造を保持」との目標を立てます。

1人の女性が一生に産む子どもの数に相当する合計特殊出生率は、2012年は1.41で、人口維持に必要な2.07を大幅に下回っています。国の推計(中位推計)によると、60年の人口は現在(1億2730万人)より、3割減の8674万人に減少します。民間の有識者会議「日本創成会議」は5月、40年に全国1800市区町村の半分が「消滅」する可能性があるとの推計をまとめました。

ただ、個人のライフスタイルに関わる出生率の急激な回復は容易ではありません。骨太の方針では「人口急減・超高齢化の流れを20年をめどに変える」ことの必要性を強調。戦略本部は厚生労働省による子育て支援に加え、総合的な人口減少対策の観点から、総務省が所管する地方行政、経済産業省の地域経済活性化などを一体的に見直し、「東京一極集中」の是正に取り組みます。

政策立案に国と地方の連携が必要

一方、公明党の井上義久幹事長は、党人口減少問題対策本部の初会合で「人口減少による地方自治体の消滅は、行政サービスがその地域からなくなるということ。政治として対応すべき重要な政治課題だ」と強調しました。

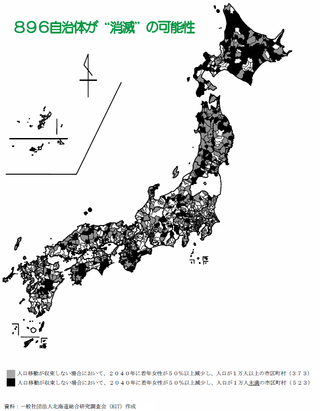

日本創世会議の「全国1800市区町村の半分近い896自治体が“消滅”の可能性」という指摘は、社会に衝撃を与えています。地方自治体が消滅すると、社会の安全確保さえ困難になり、経済の活力低下、社会保障システムの機能不全につながるからです。

公明党の人口減少問題対策本部の初会合で講演した日本創成会議の増田寛也元総務相は、「人口減少社会は避けられない。しかし、人口“急減”社会だけは英知を集めて避け、成熟社会に移行させる必要がある」と強調しました。

急減を避けるためには出生率の向上や、地方の活性化が主要テーマになります。消滅を回避する特効薬は見当たらないが、あらゆる政策を総動員して解決すべきです。

さらに、地方自治体によって出生率向上を優先すべきか、人口の流出防止が喫緊の課題なのか事情は、全て違ってきます。出生率アップには子育て支援策を充実させる必要があります。若者が都市部に移住する地域では、雇用の場を増やさなければなりません。各地方自治体の実像や取り組む課題を、まず明らかにする必要があります。

また、人口減少の速度も市町村によって一律ではないため、地方の視点と全国的な視野を合わせた政策立案が必要になります。例えば、大都市圏はこれから高齢者人口が増えるが、すでに高齢者が減少している地方もある。そのため近い将来、地方で余剰となる医療・介護施設を日本全体でどう活用するか、地方と国の双方で知恵を出し合わないと解決は困難です。

また、地方の大学に地域活性化の役割を期待する声も強い。共同研究による地場産業の振興や、大学での研究成果を利用した起業など、大学と企業の連携には大きな可能性があります。高等教育政策の中で、地方の大学の独自性を認める施策を検討するなど、国の関与も求められます。

こうした点でも、ネットワーク政党・公明党の真価が問われています。