今日は立春。暦の上で春になるのに合わせて、江戸時代からの古い街並みが残る桜川市の真壁地区で、昔ながらのひな人形を飾る「真壁のひなまつり」が始まりました。3月3日まで連日、行われています。

今回で13回目を迎えた真壁のひなまつりは、期間中に10万人もの観光客が訪れる有名な催しに育ちました。歴史ある街並みを彩るように、江戸から明治、大正、昭和、平成までのひな人形、手作りのつるしびななどを飾り、披露しています。真壁地区の中心部には、江戸から昭和初期に建てられた300棟以上の見世蔵、土蔵、門が軒を連ねています。国の登録有形文化財も多く、2010年には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

国の登録有形文化財の建物が多く並ぶ桜川市真壁地区は、東日本大震災で大きな被害を受けましたが、ことしも160軒余りの商店や民家で、江戸時代や明治時代から伝わるひな人形が飾られています。江戸時代から大正時代まで呉服店を営んでいた潮田家に飾られた大きなひな人形は、江戸時代後期のもので、お内裏様とおひな様のふっくらとした白い顔が特徴的な人形です。また、江戸時代に蔵として使われていた建物では、ひな人形を使って、満開の桜の下で行われている花見の様子を表現して展示されています。

大震災で被害を受けた高久家住宅は修復工事が終わり、今回のひなまつりから市民に貸し出されています。明治期に創建された高久家住宅は、木造二階建てで延べ床面積220平方メートル。肥料店、運送店などとして使われた後、一般住宅となっていた。大震災では土壁が崩落し、屋根瓦が落下するなどした。このため、大震災の数年前から空き家だったこともあり、所有者は取り壊しを検討。しかし、国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)のほぼ中央に位置していることから、市は「真壁の顔」として保存を要望。2011年夏に、所有者が市に寄付しました。修復工事は2012年度から始まり、漆喰の壁や木製の引き戸を整備するなど、創建当時の建物を再現。当初から物置だった二階はあまり手を入れず、そのまま復元されました。市教委では、特産物の販売など、市民に店舗としての活用を検討しています。第一弾として、ひなまつりの期間中は、地元の石材業者と筑波大の芸術専攻の学生たちが協力し、石材製品などが展示されていました。

大震災で被害を受けた高久家住宅は修復工事が終わり、今回のひなまつりから市民に貸し出されています。明治期に創建された高久家住宅は、木造二階建てで延べ床面積220平方メートル。肥料店、運送店などとして使われた後、一般住宅となっていた。大震災では土壁が崩落し、屋根瓦が落下するなどした。このため、大震災の数年前から空き家だったこともあり、所有者は取り壊しを検討。しかし、国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)のほぼ中央に位置していることから、市は「真壁の顔」として保存を要望。2011年夏に、所有者が市に寄付しました。修復工事は2012年度から始まり、漆喰の壁や木製の引き戸を整備するなど、創建当時の建物を再現。当初から物置だった二階はあまり手を入れず、そのまま復元されました。市教委では、特産物の販売など、市民に店舗としての活用を検討しています。第一弾として、ひなまつりの期間中は、地元の石材業者と筑波大の芸術専攻の学生たちが協力し、石材製品などが展示されていました。

旧川島書店でも震災で被害を受けた建物の修復が3年がかりで完了。このひなまつりがお披露目となりました。1階の中央の柱には「語りのある街」との真壁のひなまつりを推進してきた市民グループ“まちづくり真壁”のテーマが誇らしげに飾られていました。昭和期につくられたギターやアコーディオンを弾いたり、ダンスを踊ったり、酒を酌み交わす変わり雛は、観る人を楽しませてくれます。

“旅籠ふるかわ”は、地元の議員(桜川市議、旧真壁町議)も務めた古川しず子さんが女将。毎年、立ち寄って温かいお汁粉をいただきます。「寒い中、真壁に来てくれる人をもてなそう」とのおもてなしの心が伝わってきます。

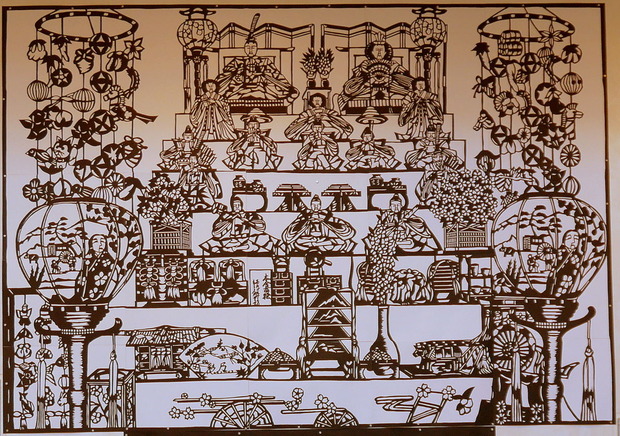

真壁伝承館には、竹蓋年男さんを中心とする切り絵グループの巨大なお雛様の切り絵が飾られています。記念撮影をする絶好のポイントになっていますので、お見逃しなく!