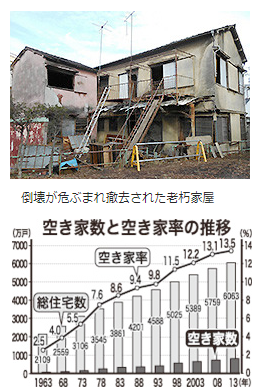

6月1日より、空家対策特措法が完全実施されました。総務省の住宅・土地統計調査の結果から空き家の状況をみてみると、平成25年の全国の住宅総係数6063万件の内、空き家は819万件、空家率は13.52%に上ります。驚くことに8軒に1軒が空き家ということになります。平成20年に比べて、62万件以上増加したことになります。

6月1日より、空家対策特措法が完全実施されました。総務省の住宅・土地統計調査の結果から空き家の状況をみてみると、平成25年の全国の住宅総係数6063万件の内、空き家は819万件、空家率は13.52%に上ります。驚くことに8軒に1軒が空き家ということになります。平成20年に比べて、62万件以上増加したことになります。

茨城県では、住宅数が126万件余りですが、空き家は18万件余りで、空き家率は14.56%と全国平均を上回っています。

一方、日立市においては、空家数は1万7010件、空家率が18.17%と高く、空家数は水戸市についで2位、空家率では4位となっています。

空家対策特借法では、所有者の特定のために固定資産税の納税者情報の利用を認めています。倒壊や周辺へのゴミ不法投棄が深刻な場合、市町村の立ち入り調査も可能となります。修繕や取り壊しの命令に従わなかったり、所有者が不明であったりする場合は、代執行もできるようになります。

しかし、固定資産税の優遇税制の弊害はいまだに解消されていません。現在の制度では、敷地が200平方メートル以下の場合、住宅を建てると固定資産税は原則6分1に減額され、空き家になっても変わりません。解体して更地にすると税は元に戻ってしまいます。つまり、固定資産税が6倍になってしまうのです。所有者が解体に消極的になるのは解体費の念出の課題もありますが、この固定資産税の負担僧の問題があります。放置空き家への税優遇の取り消しや、解体後の優遇継続などの手段が必要です。

空家対策協議会、空家等計画、空家等調査の3点セット

また、空家対策特借法が施行された現在、一刻も早い市町村の対体制づくりが重要です。市町村にあっては、空家対策特措法の中で、設置することができると規定された市町村協議会、空家等計画、空家等の調査を行う体制整備が喫緊の課題です。特に対策の要となる空家対策協議会の設置を急ぐ必要があります。行政や議会、地域住民の代表に加えて、弁護士会、司法書士会、宅建業協会、建築士会などの協力も得る必要があります。

さらに、宅建業者などとの連係の上で、空き家を有効に利用するための「空き家バンク」や、空き家の利活用を促進するための融資制度などの創設も検討すべきです。

参考資料:県内の空き家対策の現状と課題http://arc.or.jp/ARC/201504/ARC1504gatu/1504chousa.pdf