7月31日、レイトショーで「シン・ゴジラ」を鑑賞しました。アニメーション映画「新世紀エヴァンゲリオン」に一世を風靡した庵野秀明氏が、脚本、総監督を務めた作品です。

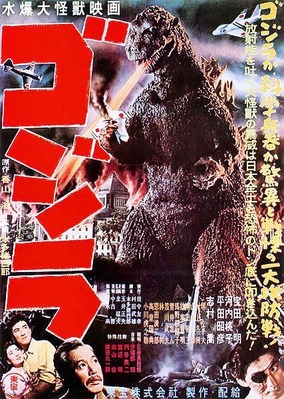

1956年の生まれの私にとって、ゴジラは親や祖母に連れられて、喜び勇んで映画館に通い、わくわくしながらみた映画です。第一作は、東宝が1954年(昭和29年)に公開した特撮怪獣映画です。当時、社会問題となっていたビキニ環礁の核実験に着想を得て製作されました。「水爆大怪獣映画・ゴジラ」と題されました。身長50メートルの怪獣ゴジラは、古代生物が核兵器の実験により、巨大化、凶暴化して、人間社会に復讐するという内容です。まさに「核兵器の落とし子」「人間が生み出した恐怖の象徴」として描かれています。また核兵器という人間が生み出しだしたものによって、現れた怪獣が、「オキシジェン・デストロイヤー」といった人間が作った武器で葬られるという、人間の独善性を表現した作品となっています。

こうした一連のゴジラ映画を、一般的に怪獣映画と呼んでいるわけでが、今回の「シン・ゴジラ」はこうした怪獣映画とは一線を画するものです。

「ゴジラ」の描く社会は、あくまでも空想の世界でした。実際には絶対に起こりえない物語を、本物のように見せる映画作りをしていました。

「ゴジラ」の描く社会は、あくまでも空想の世界でした。実際には絶対に起こりえない物語を、本物のように見せる映画作りをしていました。

しかし、「シン・ゴジラ」の描く日本は、現実の日本でもありえるかもしれないというリアリティがある映画となっています。「シン・ゴジラ」が徹底的に破壊する東京や神奈川は、東日本大震災でテレビで何度も繰り返して映し出された津波の映像に酷似しています。最初に、「シン・ゴジラ」が「ゴジラ」のイメージに似ても似つかぬ醜い怪獣として、川を遡上していくシーンは、まさに津波に飲み込まれる船の姿そのものです。「シン・ゴジラ」の存在そのものが、メルトダウンを起こした福島第一原発に通じます。ネタバレになるかもしれませんが、「シン・ゴジラ」に致命傷を与えるのは、コンクリート圧送車から送り込まれる特殊な血液凝固剤です。自衛隊の防衛出動の決断や都市部での発砲の指示。「シン・ゴジラ」をめぐって、中国やロシアの動き、そして日米安保条約下のアメリカの動き、国連とフランスの動きなど、日本を取り巻く地政学的なストーリー展開。などなど、「シン・ゴジラ」の世界観は、明日の日本で起こりうるかもしれない映画となっています。

そもそも「ゴシラ」は怪獣ですが、「シン・ゴジラ」は巨大不明生物なのです。映画の中で、主要な人物はだれひとり、「シン・ゴジラ」を怪獣とは呼んでいません。早口で、専門的なセリフが延々と続くシナリオはリアリティーを強調していきます。

というよりも、現実社会が「シン・ゴジラ」の世界観に近づいてしまったのかもしれません。東日本大震災、原発事故、平和安全法制関連の議論など、昨日まで日本人が遭遇した現実の延長上に「シン・ゴジラ」は存在しています。

映画の最終盤、「シン・ゴジラ」は血液が凝固され、大東京のど真ん中に巨大なモニュメントとなっているシーンが映し出されます。死んでいるのか、寝ているのか、今後復活するのかしないのか、観ているものには判別できません。もし「シン・ゴジラ」が復活すれば、国連部隊が核兵器をもって、東京もろとも破壊することが決まっています。大きな危機と隣合わせで繁栄を享受している現代文明の象徴ともいえます。

「シン・ゴジラ」の対応を任された部門は、矢口蘭堂内閣官房副長官をリーダーとする「巨大不明生物特設災害対策本部」、通称「巨災対」のメンバーです。矢口副長官は官僚ではなく、若手の国会議員。 協力する総理大臣補佐官(安全保障担当)の赤坂秀樹も同世代の国会議員。一見凡庸な総理大臣・里見祐介は首都東京が核攻撃にさらされる事態を、極めて日本的な対応で回避します。優秀な官僚の力を活かしながら、政治家が物語の中心線を織りなしていきます。無駄や不正の象徴と表現されることの多い日本の議員に、力強いメッセージを発信してくれる映画でもありました。

最後に「シン・ゴジラ」の『シン』とは何なのか、疑問が残っています。新ゴジラなのか?真ゴジラなのか?神ゴジラ?なのか。「シン・ゴジラ」は、今までの怪獣映画ではないことは確かです。

映画を観ていない人の興味を半減させてしまう。「ネタバレ注意」と明記すべきだとのご指摘をいただきました。

貴重なご意見だと思います。

ご指摘を頂いたことに感謝いたします。